SDSが業界特有の商習慣をDX化しECで完結できる受注手法を展開

〜アナログ業務の効率化と現場目線のカスタマイズで実現したBtoB EC〜

〜アナログ業務の効率化と現場目線のカスタマイズで実現したBtoB EC〜

SWCC株式会社(旧昭和電線ホールディングス)グループの販売会社として、様々なメーカーのケーブル・電線を扱う株式会社SDSは、専門商社として電線・ケーブルの販売をメインとしたBtoB ECサイト「蛙屋」を2021年に構築し、運用しています。

今回は新規で「蛙屋」を構築した背景から活用状況・決済・効果などについて株式会社SDS 野村 健太郎 氏と鈴木 大登 氏にお話しいただきました。

右から

株式会社SDS 野村 健太郎 氏

株式会社SDS 鈴木 大登 氏

株式会社ecbeing 斉藤 淳 氏

・単位制御・幹線番号・工事現場案件名など業界独特の商習慣をシステム化。

SWCC株式会社(旧昭和電線ホールディングス)グループの販売会社として、様々なメーカーのケーブル・電線を扱う株式会社SDSは、専門商社として電線・ケーブルの販売をメインとしたBtoB ECサイト「蛙屋」を2021年に構築し、運用しています。

今回は新規で「蛙屋」を構築した背景から活用状況・決済・効果などについて株式会社SDS 野村 健太郎 氏と鈴木 大登 氏にお話しいただきました。

株式会社SDS 基本情報

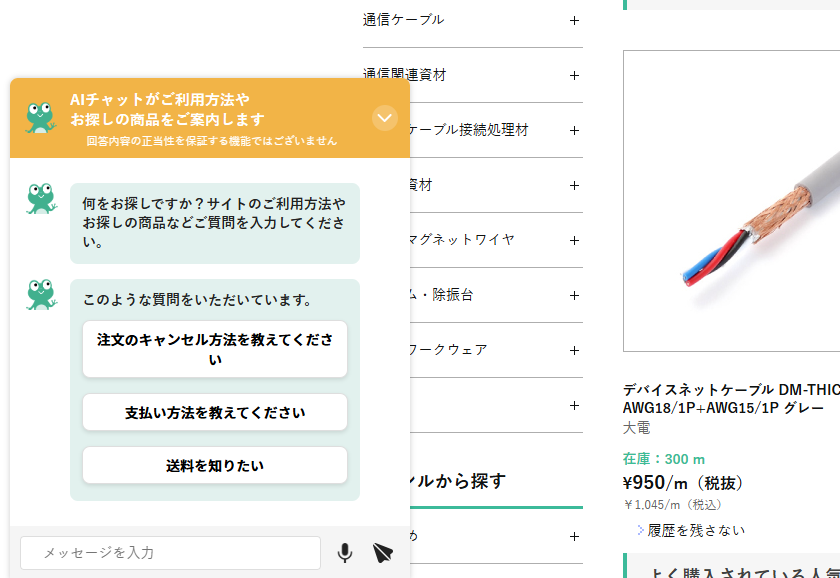

「蛙屋」|SDSのケーブル通販サイトTOP画面

<社名>

株式会社SDS

<設立>

1947年(昭和22年)10月7日

<事業内容>

電線ケーブルおよび附属品ならびに電線材料の販売

電子部品、電気機械器具ならびにゴムおよびプラスチック加工品の販売

<資本金>

1億円

<本社>

神奈川県川崎市川崎区日進町1-14(JMFビル川崎01)

未来を見据えた、業界独特の商習慣が残るアナログ業務のDX化

新規でBtoB ECサイト「蛙屋」を構築した背景と目的について教えてください。

野村氏:一番は社内の営業などの現場メンバーの意見を経営側が吸い上げ、会社として、今までのアナログ業務をもっと効率化し、見直していきたいという戦略方針が大きいです。

DX化をおこなう以前の注文の受付方法は、電話・FAXといったアナログなやり方での販売をおこなっていました。

そういったアナログな商習慣を変えたいというところからプロジェクトが立ち上がり、BtoB ECサイトでの構築が始まりました。

ただ、本来の狙いである、既存のお客様からの注文をECプラットフォームに完結させて業務効率化を図るといった部分に関しては、業界的に複雑な商流・マーケット環境であるためにハードルの高さを感じているところです。

一般的な商流であれば、「メーカー・取扱店・ユーザー」での流れになりますが、弊社の業界の商流は中間商流として代理店や取次店、様々な協力店等が関係し、なかなか簡単にはいかない状況なため、今後解決に向けた検討を模索しています。

そのため現在は、5年先、10年先と世の中が変わる中で、アナログなままの商習慣ではいけないという考えのもと、今回のBtoB ECの構築をそのための準備として捉えています。

鈴木氏:確かに業務効率はこれからの課題ではありますが、今後事業拡大する際に、同じアナログな受注手段で広げていくことに限界がありますので、新規顧客に関しては「蛙屋」にて注文をいただくフローとし、従来のやり方は残っているものの、WEBを使ってアプローチし、先を見据えた効率化を図っています。もちろん新規顧客開拓にも「蛙屋」は貢献しています。

ecbeingを選定された理由を教えてください。

鈴木氏:複数社からお話しを伺った中で、実績が一番あり、自由度も高いところが大きかったです。やはり自由度がないと、今後のカスタマイズにも影響するかと考え、ecbeingを採用しました。

業界独特の文化をカスタマイズで実現

カスタマイズで実現された販売単位制御機能の構築経緯や活用状況について教えてください。

鈴木氏:販売単位制御に関しては、一般的なECであれば数量を欲しい分の個数を入力するかと思いますが、弊社の業界では商材的に「○メートル × ○本」といったような2つの数量での販売が主流なため、そういった業界独特の文化をユニークな機能としてカスタマイズで落とし込み、実現しています。

商品詳細画面

在庫の部分での考え方も、通常ですと例えば、残り100個など個数で考えるところを、弊社の場合は残り200mといった長さで考え、その200mから20m×8本販売すれば、残り40mといった形で在庫整理がされる形なので、ロジック的にもかなり特殊な取り組みかと思います。

野村氏:例えば在庫に100mのケーブルが2つあり、合計在庫が200mの場合において、お客様からのオーダーが110mだった場合、物理的にケーブルを跨いでしまっているため、その場合は在庫がないという表現をサイト上におこなうなど、細かい様々なケースに対応しています。

また、すべての商品が長さを単位としているわけではなく、中には個数で販売している商品もあります。こういった幅広い商品を取り扱えるのは、汎用性が高く柔軟な機能を持つシステムだからこそ、対応が実現できていると感じています。

その他に業界の商習慣に合わせて、どのような機能を構築したのか教えてください。

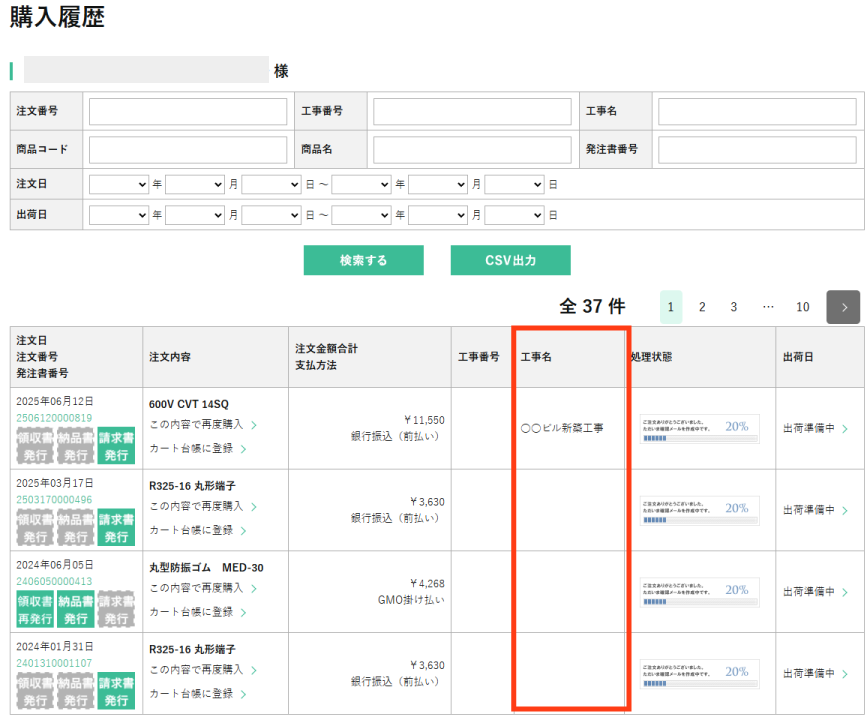

野村氏:ユニークな機能としては、「案件名登録機能」といった機能も用意しており、お客様が一つの案件の工事に対して受注し施工していく中で、どのくらいの費用をこの工事に使ったのか、仕入れたのか、請求するのかという部分を使い勝手がいいようにまとめられるようにしています。同じ案件で複数回注文しても、履歴から同じ案件名で絞り込み確認することができます。

例えば、ビルの建設現場では、コンセントと照明の取り付け工事が別発注になっているケースもあります。

そうなると、照明設置工事にいくらかかり、どういった材料を使ったのかという履歴を同じビルの工事でも、残しておくことで、分けて発注することができます。

また、購入する人とお金を支払う人が別のパターンの時でも、案件名で分けておけるため便利です。

施工会社でいうと、同じ種類の仕事を再度請け負った時に、過去の工事で使った材料を思い出すための備忘録的な形としても使用してもらえます。

マイページ 購入履歴画面 案件名(工事名)

こういった形で、買う側・買った側・支払う側も全て案件名でのやり取りが、通常の営業の業務でも絶対に必要でしたので、WEBでも実現した形になります。

その他にも、電線独特の考え方ですが、「電線を発注する人」と「電線を機器に繋げる人」は別の人になるため、何をどこに繋げるか混乱を防ぐために設計上、どことどこを繋ぐ電線なのかを番号や記号で表記できる「幹線番号表示機能」を設けていたり、よく工事で使用する商材をお気に入り登録できるようにし、探す手間を省くことはもちろん、お気に入り一覧から、リアルタイムの在庫や単価も確認ができるようにしています。

カート 決済方法選択画面 幹線番号入力欄

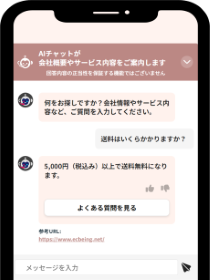

さらに、2025年7月にはお問合せ対応の工数削減を目的にecbeingのマイクロサービスである「ChatGPT」を活用したAIチャットボット『AIデジタルスタッフ』を導入しています。

社内の工数削減だけでなく利用者様の商品検索の手間を削減することにも期待しています。

AIチャット画面

AIデジタルスタッフとは…

『AIデジタルスタッフ』は、ECサイトにおける消費者のご質問やお問い合わせに対して、高度な情報検索機能で回答を自動生成します。

「 ChatGPT 」を活用しているため、人間のように自然な対話をおこなうことが可能です。

※特許出願中(特願2025-035205)

詳しくはこちら >

レビューとAmazon Payでサイトの安全性を強化

レビューにも力を入れ、レビューマーケティングツール「ReviCo(レビコ)」を導入頂いていますが、導入の背景と反響について教えてください。

鈴木氏:「ReviCo」は新規で買いに来たお客様に対して、安心感を与えるために導入しました。

あとは商品に対するメーカーの方へのフィードバックみたいなことも兼ねています。

商品が売れている・売れていないといった数字だけではなく、レビューで具体的なコメントをいただけると非常に参考になり提供する価値があります。

野村氏:そもそもメーカーの方は流通に卸して販売するので、なかなかその先々のユーザーの声を聞く機会がありません。またメーカーだけでなく、配送・物流に関わるメンバーやEC運営に関わるメンバーなどもユーザーとの直接的な接点はありませんので、製品に対してどう思っているのかだけでなく、「丁寧な梱包手段だった」「商品ページが見やすかった」といったプラスのレビュー、時にはマイナスなレビューを共有し、社内のモチベーション維持・改善点にも繋げています。

レビュー画面

決済に関してBtoB ECでは珍しく、「Amazon Pay」をご導入されていますが、導入の背景について教えて下さい。

鈴木氏:純粋に注文を増やしたいというところで、「Amazon Pay」は認知度や会員数もかなりの数ですので決済として用意した方がいいと考えたところから動き出しました。

また現在では対策は実装済みですが、サイトがオープンしてまだ間もない時に、購入された商品がチャージバックになるケースが多々あり、その対策の一環としても導入した形になります。

野村氏:最初はクレジットカードしか決済手法がなかったため、お客様の選択肢をもう少し増やすという点で、Amazon Payは信頼性もあり購入の後押しになっていると考えています。

またこれは想定外だったのですが、想像以上にAmazon Payが利用されるため、改めてAmazon Payの認知度の高さを実感するとともに、一旦自身で購入し、それを後日会社に精算するといったニーズが思いのほか多いということを知りました。

「Amazon Pay」で感じているメリットについて教えてください。

鈴木氏:入金サイクルも調整できるため、運転資金を何とかしたいという事業者さんでも通りやすいところは、双方にとっての利点だと感じています。

クレジットカードの入金サイクルと比べても早く、弊社の業界ですと手形決済が非常に多く現金化までに数カ月かかることもあるため、社内的にもAmazon Payの影響は大きいです。

さらに会員情報もそのままAmazonアカウントの情報が登録される点や、コストの面でも初期費用がない点も導入のメリットとして感じています。

またサイトの名前が「蛙屋」という商材と関係のない名前だったため、警戒されることもありましたが、Amazon Payを導入することで安心感を与え、利用率も全体の2割を占め、利用率を維持し新規顧客獲得に貢献しています。

Amazon、Amazon.co.jp、Amazon PayおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

BtoB ECで掴んだ「市場全体の可視化」と新しい販売手法への気づき

構築時や運用時に苦労されたことについて教えてください。

鈴木氏:プレオープンまでに8カ月間の月日がかかりましたが、構築までに勉強すべきことが多く大変でした。

元々営業を担当しており、売るだけでよかった立場からシステムのこと、販売・業務の流れ、仕入れから入金の経理的な部分までトータルで把握しなければならない立場となり、フローやシステムの割り振りなど理解して進めなければならなかった部分は苦労しました。

また、個人情報の取り扱いも、ECでは今までのやり方とは異なるため、法務に確認をしながら手探りで一つひとつ着実に進めていきました。

実際構築した後の社内や社外の反響はいかがだったでしょうか。

野村氏:このシステム構築は、働き方改革に対処する部分や、人不足に対処する部分、生産性・業務効率の向上につながる取り組みなので、おかげ様でみなさまにもご利用いただけています。

社内の営業ではカタログ的な使い方で活用される方もいらっしゃれば、従来のアナログな経路とECの経路では顧客のマーケットが明らかに異なるので両方をうまく使い分けて活用している営業マンもいます。

ECのいいところは日本全国どこからでも注文が取れるところです。東京にいる営業マンはせいぜい関東地域の範囲で活動が主となりますので、別の地域・全国へ展開できるという発想を持つという啓蒙が少しずつ進んできています。

さらに、今回の取り組みに賛同いただいている仕入れ先のメーカーさんもいる中で、このプラットフォームに参加して自社の商品のPRをおこないたい、一緒にビジネスをやりたいといったメーカーさんからのニーズもあり、今までは商社としてニーズを結びつける仕事を生身の人間がお客様先に直接足を運んでおこなっていましたが、このサイトの中でそういった関係づくりをやっていこうというようなイメージをご利用いただいている方々に少しずつ持っていただけていると感じています。

システムを構築したことによる効果はいかがでしょうか。

野村氏:弊社はメーカーの1次代理店のため、現在、代理店の市場とその1次代理店のユーザーの市場ぐらいまでの市場環境やニーズは捕捉できています。

そこから、今回のBtoB ECを通じてその先の市場環境を知ることができたのは大きいと考えており、包括的に弊社が携わっているマーケットの全体感を把握するきっかけにはなったと思っています。

また、販売手法に関するアップデートという意味で、社内に対して、新しい販売手法への気づき、人手不足やリソース不足に対処するための方策、ITリテラシーの啓蒙といった意識の変化を提供する機会にもなっています。

実際、色々なことができるようになってきたので、少なくとも我々の部門に属しているメンバーは何か新しいことをやってみようといった、前向きな発想が出てくるようになり、大きな変化だと感じています。

今後、取り組んでいかれたい構想や、戦略をお聞かせください。

鈴木氏:今までの購入するためだけのシステムから、普段から活用できるような付加価値や環境にしていくためには、機能の拡充がまだ課題ですし、なにより、通常のBtoBで行われている業務をシステム側で再現できれば、より利便性が上がると思いますので、そういった部分を今後展開していきたいと考えています。

野村氏:まずここまで来ることができたのは、ecbeingさんに様々な相談に乗っていただき、背中を押していただいたこと、一緒に併走して考えていただけたことが大きいと感じています。

特にBtoB ECの経験がない中で様々な事例や事業者との意見交換会の場といった機会を作っていただき、初期の本当にわからなかった頃の苦労を同じ境遇の方とお話しできたのは、非常に弊社としても大きかったです。

今後も業務効率化に向けた課題を一つひとつ解決に向け試行錯誤していき、システム自体の活躍の場をより広げていきたいと思います。

――

株式会社SDS 野村 健太郎 氏

株式会社SDS 鈴木 大登 氏

・『電線・ケーブルなら「蛙屋」』はこちら

・『Amazon Payサイト』はこちら

●取材・文:塩見 駿介