- BtoB TOP

- BtoB ECノウハウ記事

- EDI(電子データ交換)とは?仕組み・メリット・最新トレンドをわかりやすく解説

EDI(電子データ交換)とは?仕組み・メリット・最新トレンドをわかりやすく解説

EDI(イーディーアイ/Electronic Data Interchange)は、企業同士が「注文書」や「請求書」などの取引データを電子的にやり取りするための仕組みです。これまでのFAXや郵送といった紙のやり取りに比べて、業務効率のアップやコスト削減、ミス防止など多くのメリットがあります。

本記事では、EDIの仕組みや種類、導入メリット、注意点、さらには近年注目されるWeb-EDIや、EDIからの移行先として注目されるBtoB ECとの違いまで詳しく解説します。

サクッと理解!本記事の要点まとめ

EDIとは何ですか?

EDIとは、Electronic Data Interchange(電子データ交換)の略で、企業同士が取引に必要な情報(注文書、納品書、請求書など)を、紙ではなく電子データでやりとりする仕組みです。

たとえば、A社がB社に商品を発注する場合、FAXで紙を送るのではなく、EDIを使えばシステム同士が自動でデータをやりとりできます。 システム間で直接データを送信することで、手作業の手間を省き、業務の正確性とスピードを向上させます。

EDIの導入メリットは何ですか?

EDIの導入では、様々なメリットが期待できます。業務の効率化、人的ミスの低減、ランニングコストの削減などの効果があります。

EDI(イーディーアイ/Electronic Data Interchange)は、企業同士が「注文書」や「請求書」などの取引データを電子的にやり取りするための仕組みです。これまでのFAXや郵送といった紙のやり取りに比べて、業務効率のアップやコスト削減、ミス防止など多くのメリットがあります。

本記事では、EDIの仕組みや種類、導入メリット、注意点、さらには近年注目されるWeb-EDIや、EDIからの移行先として注目されるBtoB ECとの違いまで詳しく解説します。

いまさら聞けない…?

受注業務のDX化についての資料はこちら

EDI(電子データ交換)とは?基本の仕組みと目的

EDIとは、Electronic Data Interchange(電子データ交換)の略で、企業同士が取引に必要な情報(注文書、納品書、請求書など)を、紙ではなく電子データでやりとりする仕組みです。

たとえば、A社がB社に商品を発注する場合、FAXで紙を送るのではなく、EDIを使えばシステム同士が自動でデータをやりとりできます。 システム間で直接データを送信することで、手作業の手間を省き、業務の正確性とスピードを向上させます。

主に、以下のような文書をデータ化し、やり取りします。

● 契約書

● 受発注書

● 納品書

● 請求書

● 支払通知書

EDIのデータ変換機能

企業ごとにシステムやデータの形が違っても、EDIには「データ変換機能」があります。たとえば、文字の種類(文字コード)やデータの並び方(フォーマット)が違っても、EDIが自動で自社用に変換してくれるので、違うシステム同士でもスムーズにやりとりできます。

| 変換できるデータ | 概要 |

| 文字コード | 企業ごとに異なるJISやUnicodeなどを自社の文字コードに変換 |

| データコード | 同一商品のコードが異なる場合に自社のデータコードに変換 |

| レイアウト | XML形式・CSV形式・固定長形式などのデータ形式を自社のシステムで扱えるレイアウトに変換 |

これにより、異なるシステム間でもデータの互換性を保ちつつ、スムーズな取引が可能になります。ビジネスの効率化を目指す企業にとって、EDIの導入は非常に有効な手段となるでしょう。

EDIが求められる理由

EDI(電子データ交換)が求められる背景には、政府によるDX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進や働き方の変化など、さまざまな要因が影響しています。以下に、主な3つの理由を紹介します。

1.DXの推進

日本では、政府が産業界のDXを推進しています。経済産業省は、DXについて以下のように定義しています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

引用元:経済産業省ミラサポplus『「デジタル・トランスフォーメーション」DXとは何か? IT化とはどこが違うのか?』

コロナ禍における事業や業務推進のあり方、業界の再編などに対応するため、多くの企業で紙のやりとりからデータのやりとりへ移行する動きが加速しています。企業が中長期的に発展するためには、デジタル化の視点による業務改善が欠かせません。アナログな方法で受発注業務を行っている企業がEDIを導入・活用することで、電子データでのやり取りを実現し、DXの推進に大いに貢献すると期待されています。

2.テレワーク率の上昇

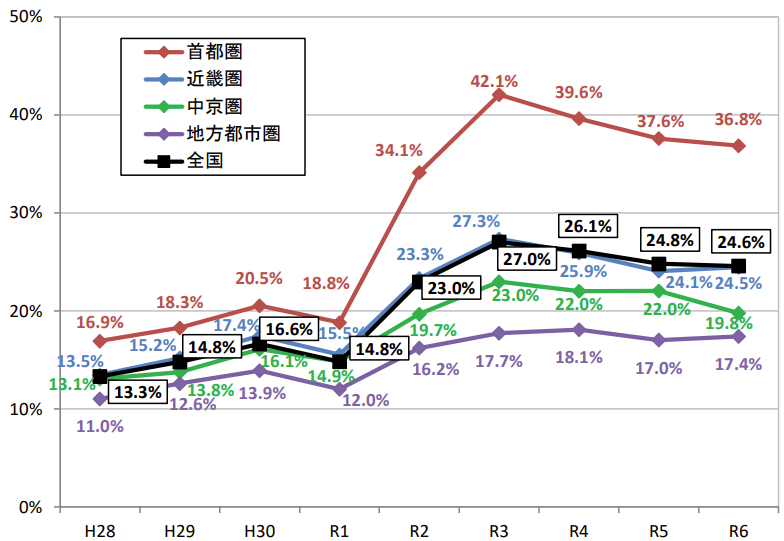

働き方の変化とともに、テレワーク率が上昇していることもEDIを後押しする要因の一つです。2020年度、新型コロナウイルスの感染拡大によりテレワーク率が急上昇しました。その後も高い数値を維持し、2022年度には27%、2023年度には26.1%となっています。

画像引用元:国土交通省 令和6年度 テレワーク人口実態調査−調査結果−

テレワークで受発注業務を行うには、電子データでのやり取りが欠かせません。調査によれば、現在テレワークを行っている労働者の8割以上が今後もテレワークの継続を希望しており、テレワーク率は大きく下がることはないと予想されます。EDIの導入により、テレワークでも受発注業務が可能になれば、採用活動時に自社の強みとしてアピールできるでしょう。

3.産業構造の変化

コロナの感染拡大は、製造や輸送などの世界的なサプライチェーンに甚大な影響を与えただけでなく、企業の働き方や業務推進方法を抜本的に見直すきっかけとなりました。非接触による取引や手続きの際に必要な押印・印紙の省略・撤廃が増加傾向にあります。

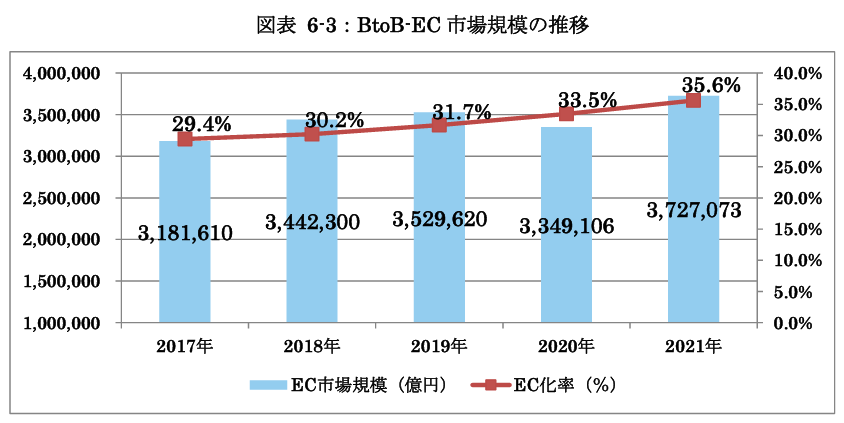

出典:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課(2025) 令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書

実際に、ものづくり産業におけるEC化率は右肩上がりで徐々に伸びています。多様な取引に対応するためにも、EDIの導入が求められています。BtoB取引のデジタル化(EC化率の上昇)や、電子帳簿保存法の改正で、電子データでの保存・管理が求められるようになったことも背景にあります。

EDIの導入メリット

EDIの導入では、様々なメリットが期待できます。ここでは、EDIの導入がおすすめな理由として挙げられるメリットを3つ紹介します。

1.業務の効率化|担当者の手間を省く

EDIを利用して、受発注業務で発生する業務の一部を自動化することで、業務の効率化を実現できます。

EDIの導入により、現在の受発注業務において紙の書類や帳票などで行っている取引が、電子データの取引になります。これによって、書類を準備したり、送付したりする手間を省くことが可能です。

最近では、ノーコード/ローコードツールと連携することで、専門知識がなくてもEDIフローを構築・編集できる環境が整いつつあります。これにより、各部署が柔軟にEDIの設定変更や拡張を行えるようになり、よりスピーディーな業務改善が実現可能となっています。

2.人的ミスの低減|簡単なミスを発生させない

紙の書類や帳票を使用しないということは、人的ミスの低減にもつながります。具体的には、取引データの入力ミスや記入漏れなど、手作業に起因する人的ミスです。一方、EDIであれば、電子データで取引を行うため、人的ミスの低減を実現し、スムーズな業務の遂行が可能になります。

また、最近のEDIでは自動チェック機能に加え、異常値や例外データをAIが事前に警告する仕組みも導入され始めており、ミスの予防に対するレベルが飛躍的に向上しています。

3.ランニングコストの削減|用紙代や印刷代を節約

EDIの導入では、受発注業務で発生するランニングコスト削減も実現できます。

紙の書類や注文書を使ったアナログな受発注業務では、用紙代や印刷代、郵送費、紙の帳票の保管など、何かとランニングコストがかかります。

EDIの導入によってペーパーレスが促進されれば、受発注業務で必要となるこれらのランニングコストを大幅に削減することが可能です。加えて、クラウドベースのEDIにより、物理サーバや専用機器が不要となるため、初期投資だけでなく定期的な保守・電力・更新作業のコスト削減も実現されています。

EDIの歴史と進化

EDIは1970年代から使われてきましたが、最初は大企業が独自のルールで使う「個別EDI」でした。その後、業界全体で共通のルールをつくる「標準EDI」や「業界VAN」が登場し、より多くの企業が使いやすくなりました。

最近では、インターネットを使う「Web-EDI」や、クラウド型のEDIも普及しています。

EDIの進化の年代別概要

| 年代 | 概要 |

| 1970年代 (個別EDI) |

大企業を中心に、個別EDIを用いて社外との取引をデジタル化する動きが広まる。 |

| 1980年代 (業界標準EDI) |

業界標準EDIの登場により、通信手順やデータ構造の標準化が進み、専用回線を設けずに一元的なデジタル化が可能に。 |

| 1990年代 (WEB EDI) |

一部の大企業がWebサーバ上にEDIシステムを構築し、取引相手がブラウザ上で閲覧・操作できるシステムを導入。 |

経済産業省『受発注のデジタル化に関する推進方策報告書』を基に作成

EDIの種類(個別EDI・標準EDI・業界VAN・Web-EDI)

EDIにはいくつか種類があります。今まで多く使われていたISDN回線(電話回線を使う方法)は2024年1月で終了しました。そのため、今はインターネット回線を使った「Web-EDI」や「クラウドEDI」への切り替えが進んでいます。 Web-EDIなら、どこからでもインターネット経由で書類のやりとりができるので、テレワークや在宅勤務にも対応しやすいです。

| EDI種類 | 特徴 |

| 個別EDI | 取引先ごとにルールやデータ形式を決めて使う方法。小規模な取引や特別な事情がある場合に使われます。 |

| 標準EDI | 業界や団体で決めた共通のルールでやりとりする方法。多くの取引先と一度にデータ交換できるのが強みです。 |

| 業界VAN | 特定の業界向けに標準化されたEDIネットワーク。たとえば流通業界や医薬品業界などで使われます。 |

| Web-EDI | インターネットを使って、ブラウザ上でデータをやりとりする新しい仕組み。専用ソフトがなくても使えるので導入しやすいのが特徴です。 |

導入時の注意点

- 取引先も同じ仕組み(EDI)を使っていないと、効果が半減してしまいます。

- システム同士で通信ルールやデータ形式が合わないと、うまくやりとりできません。

- セキュリティ対策(情報漏えいや不正アクセス防止)も大切です。

EDIからの移行先として注目が集まるBtoB EC

2024年のISDN回線の廃止にともない、従来のEDIから代替サービスへの移行が進むなか、Web EDIと同様に注目されているサービスがBtoB ECです。

BtoB ECは、企業や行政間における取引の効率化のみが可能なEDIとは異なり、新規顧客の獲得や売上アップなどにも貢献できる機能を豊富に搭載したシステムです。取引方法は一般消費者に向けたBtoC ECサイト同様、商品を1点ずつ閲覧しながらカートに投入して決済を進めていく方法が基本となります。

EDIと比較して出来ることが増え、メリットが多数あるBtoB ECは、従来のEDIからの移行先として選ばれることが増えています。

ただし、EDIでは型番や注文個数を記載し、それを送るだけで発注が出来ていた企業からすれば機能が増えたことでかえって使いづらいと感じるかもしれません。特に、注文品数が多かったり、注文する商品が常に固定されていたりする場合は、BtoB EC側にEDIに準じた取引を可能とする機能がなければEDIの方が使いやすいと感じることが多いと考えられます。

EDIと同じ利用方法も可能なBtoB ECのご紹介

BtoB ECプラットフォームecebing BtoB注文画面

ecbeing社が提供するBtoB EC構築プラットフォーム「ecbeing BtoB」は、新規顧客の獲得や売上アップなどが可能な機能を豊富に搭載したBtoB ECでありながら、支払い方法や配送などを含めて注文時に必要な項目の入力をWEB EDIのように1ページで完結できる「EDI注文入力」の機能も搭載しています。

EDIの利用に慣れている方にはEDIベースの発注方法を利用していただきながら、それ以外の方にはマーケティング施策を打ち売上アップや新規顧客の獲得を狙うといった、EDIとBtoB ECの良いところを取った運用も可能です。

その他にも、BtoB取引のなかで発生する業務を効率化できる機能や、課題を解決する機能、様々なマーケティング施策を支援する機能も標準で抱えているので、BtoB取引で発生しているお悩みの解決を一挙に狙えるシステムとなっています。

2025年現在、BtoB ECの多くが「定期購買」「自動見積」「得意先別カスタムUI」など、業種や業態に応じたEDI的UXを標準で提供し始めており、企業ごとの業務フローに合わせたEC導入が可能になっています。

まとめ

EDIは、企業間の取引を「早く・正確に・効率よく」進めるための仕組みです。企業が導入することで、業務効率化や人的ミスの削減をはじめ様々なメリットがあるEDIの需要は、DXの推進や人々の働き方の多様化、産業構造の変化など、様々な理由から今後も伸び続けると考えられます。

従来のEDIを強化したWeb EDIやEDIの機能に加え売上アップや新規顧客獲得などの豊富な機能を持つBtoB ECについて深く学び、自社でやりたいこと、そして取引先の利便性それぞれを実現できるWIN-WINなシステムを導入することを考え、移行を進めていくことをお勧めします。