生成AIで標準機能を最大活用──Fit to Standardを成功させる最新アプローチ

サクッと理解!本記事の要点まとめ

Fit to Standardとは何ですか?なぜ今注目されているのでしょうか?

Fit to Standardとは、「自社の業務をシステムの標準機能に合わせる」という考え方です。例えるなら、オーダーメイドのスーツではなく既製品のスーツを選び、必要に応じて丈だけ直すイメージです。過剰なカスタマイズを避けることで、保守コストの削減、アップデートのスムーズ化、AI連携の容易化といったメリットが得られます。特に生成AI時代では、標準化されたデータ構造の方がAIが理解しやすく、自動化の効果が高まるため注目されています。

生成AIはFit to Standardの実践でどのように役立つのですか?

生成AIは、現行業務とシステムの標準機能を自動的に比較し、「標準のまま使える部分(Fit)」と「調整が必要な部分(Gap)」を短時間で明確にします。従来は専門コンサルタントが数週間かけて行っていたFit/Gap分析を、AIが数時間から数日で初期案として提示できるようになりました。これにより、EC担当者は「どこを標準に合わせるべきか」の判断を早期に行え、プロジェクト全体のスピードが向上します。

ECサイトのリニューアルで具体的にどんな場面で活用できますか?

例えば、受注・在庫・出荷フローの整理や、複数チャネル(自社EC・楽天・Amazon)の在庫一元化などの要件整理で活用できます。AIが要件定義書や現行業務マニュアルを読み取り、新しいECパッケージの標準機能と照合して、「この業務は標準機能で対応可能」「ここだけカスタマイズが必要」と自動分類します。また、導入後も生成AIを使えば「返品率が高い商品の特徴は?」といった自然言語での分析が標準機能のまま実行できます。

Fit to Standardを採用すれば、カスタマイズは不要になりますか?

いいえ、カスタマイズが不要になるわけではありません。むしろ戦略的なカスタマイズこそが、自社の強みを形にし、競合他社との差別化を実現する重要なポイントになります。

従来は「SaaSで手軽に始めるか、フルスクラッチで独自性を追求するか」という二者択一でしたが、生成AIの発達によりカスタマイズ開発自体が効率化されています。要件定義からコード生成、テストケース作成までAIがサポートすることで、従来より少ないコストと期間で高度なカスタマイズが可能になりました。

つまり、AI時代に求められるのは「一般的な業務はFit to Standardで標準化し、自社固有の業務や独自性の高い機能は戦略的にカスタマイズして差別化する」という「ハイブリッド戦略」です。

中小規模のEC事業者でも導入効果は期待できますか?

はい、むしろ中小規模こそ効果を実感しやすいと言えます。IT人材が限られる企業では、複雑なカスタマイズの保守に多大なコストがかかります。Fit to Standardで標準機能中心の構成にすれば、保守負担が減り、少人数でも運用可能です。また、生成AIによるFit/Gap分析で導入時の要件整理工数が削減でき、限られた予算内でプロジェクトを成功させやすくなります。標準機能をベースにすることで、将来的なAI活用の拡張性も確保できます。

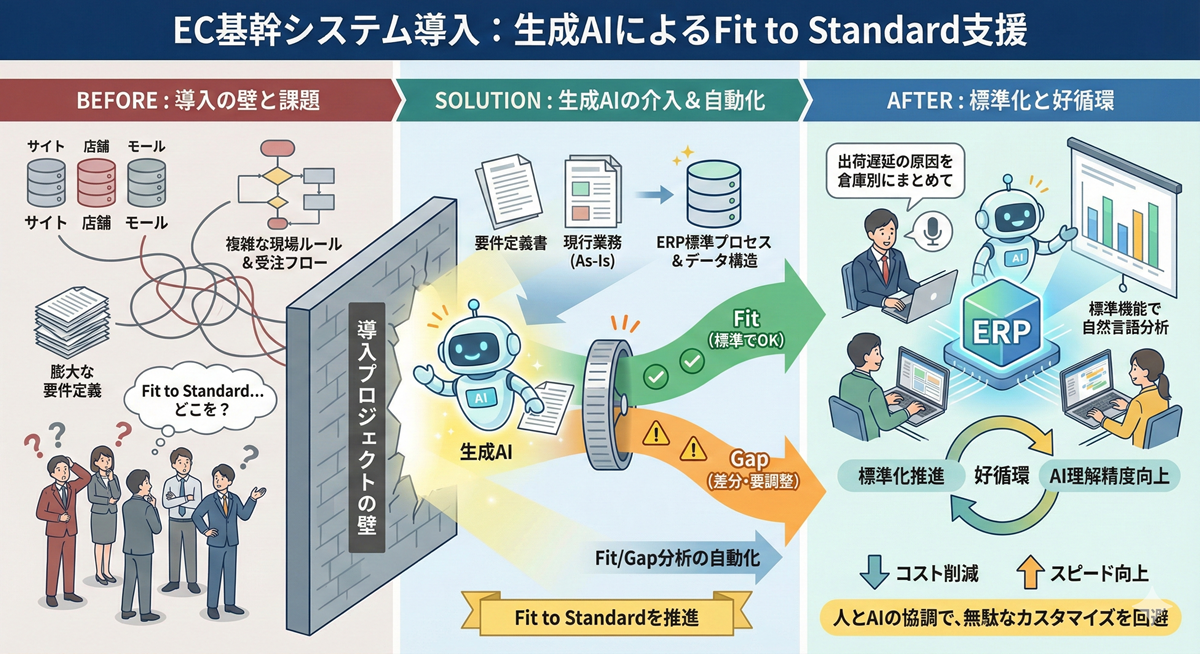

はじめに:EC現場が直面する"導入プロジェクトの壁"

多くのEC担当者が、新しい基幹システムやECパッケージの導入で悩みます。

- ・サイト、店舗、外部モールで在庫の管理方法が異なり、一元化できない

- ・受注〜出荷フローが部署ごとにバラバラ

- ・効率化したいのに、現場ルールが複雑すぎて整理しきれない

- ・Fit to Standard と言われても、どこを標準に合わせればよいのか分からない

- ・業務フローや要件をまとめるだけで膨大な時間がかかる

昨今、ERP分野では世界的に「標準機能に業務を合わせる Fit to Standard」を推進していますが、現場の課題はとても切実です。

そこで注目されているのが、生成AIによる Fit to Standard 支援です。

Fit to Standardとは?EC担当者向けにざっくり整理

Fit to Standard は一言でいうと:

「業務をパッケージ標準の仕組みに寄せていく考え方」

これにより、以下のメリットがあります。

- ・カスタマイズが減り、保守コストが下がる

- ・将来的なアップデートやAI連携がスムーズになる

- ・組織全体のプロセスが最適化される

AIが「Fit/Gap分析」を自動化

近年はERP導入や刷新を支援するコンサルティング領域において、生成AIを使ってFit/Gap分析の初期案を自動生成する仕組みが登場しています。

AIは、以下の文書やデータを読み取り、標準機能と比較します:

- ・要件定義書

- ・現行業務(As-Is)

- ・ERP標準プロセス一覧

- ・標準データ項目構造

AIは業務文書を読み取り → 標準プロセスと照らし合わせ → Fit/Gap(差分)の一覧化まで自動化できるようになっています。

そしてAIは、標準のプロセスや項目と比較しながら、

- ・Fit(標準機能でそのまま実現できる部分)

- ・Gap(追加設定や拡張が必要な部分)

を明確にします。

これにより Fit to Standard の判断スピードが大幅に向上し、無駄なカスタマイズを避ける意思決定がしやすくなっています。もちろん、最終的な判断は業務を熟知したメンバーが行うことが重要です。

生成AIは "Fit to Standard時代の象徴"

生成AI × Fit to Standard の方向性を最も象徴的に示しているのが、大規模基幹システム(ERP)に組み込まれつつある生成AIによる業務支援機能です。

このAIの特徴は、複雑に入り組んだERPデータを自然言語だけで横断的に問い合わせ・分析できる点です。

ERPパッケージに組み込まれた生成AIはERPの標準データモデルを理解しているため、従来は専用レポート開発が必須だった分析作業を"標準のまま"実行できるようになっています。

カスタマイズ前提だった分析作業が"標準のまま"可能に

これまで受注・在庫・購買・会計・人事など複数領域にまたがるデータ調査は、個別レポート開発や画面作成といったカスタマイズが欠かせませんでした。

しかし最新の生成AIは標準データ構造を理解しているため、次のような自然言語の質問に即座に答えられます:

- ・「出荷遅延の原因を倉庫別にまとめて」

- ・「返品率が急上昇しているSKUの特徴を教えて」

- ・「受注残を生みやすい共通プロセスは?」

つまり、標準機能のまま問い合わせ・分析可能なERPが成立しつつあり、Fit to Standard の障壁は確実に低くなっています。

標準構造さえ守られていれば、部署が違っても同じ生成AI分析を横断利用でき、組織全体のデータ活用が進む点も大きなメリットです。

なぜこれらが"Fit to Standard時代の象徴"なのか?

理由はシンプルです。

これらのAI技術はすべて「標準機能を活かしたまま業務を合わせていく」というFit to Standard の思想を実務レベルに落とし込んでいるからです。

- ・標準データモデルを前提に自然言語分析ができるAI

- ・標準プロセスと企業要件を照合し、差分(Fit/Gap)案を作るAI

- ・標準機能で代替できる箇所を提案し、不要なカスタマイズを減らすAI

Fit to Standard が進むほどAIの理解精度も向上し、標準化とAI活用は互いに促進し合う"好循環"が生まれます。

標準仕様が揃うERP領域はとくにAIとの相性がよく、自然言語による業務分析や照会が実現しやすいのです。

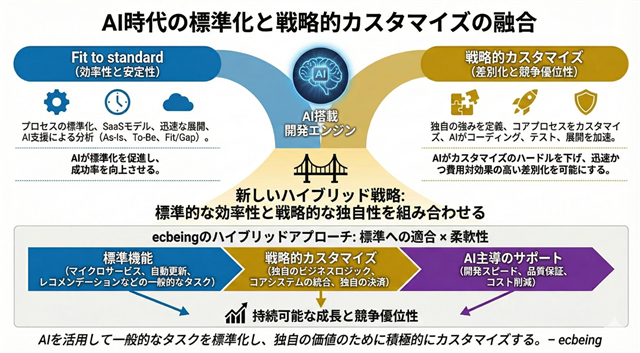

ではカスタマイズは不要なのか?──差別化を実現する戦略的カスタマイズ

ここまでFit to Standardのメリットを説明してきましたが、「では、カスタマイズはもう必要ないのか?」という疑問が生まれるかもしれません。

答えは「NO」です。

むしろ戦略的なカスタマイズこそが、自社の特徴や強みを形にし、競合他社との差別化を実現する重要なポイントになります。

これまでは以下のような二者択一の構図がありました:

- ・SaaSモデル:手軽に立ち上げられるが、独自性を出しにくい

- ・フルスクラッチ:自社独自の特徴を徹底的に強化できるが、コストと時間がかかる

しかし、生成AIの発達によりカスタマイズ開発そのものが大幅に効率化されています。要件定義からコード生成、テストケース作成まで、AIがサポートすることで開発スピードが向上し、従来よりも少ないコストと期間で高度なカスタマイズが可能になっています。

つまり、AI時代のECに求められるのは:

一般的な業務はAIを活用してFit to Standardを実践し、自社固有の業務プロセスや独自性の高い機能については徹底的にカスタマイズして差別化要素にする

という「標準化と差別化のハイブリッド戦略」です。

Fit to Standardで導入の速度と安定性を確保しつつ、AIによる開発支援でカスタマイズのハードルを下げる──これが、これからのEC事業者に求められる最適なアプローチといえるでしょう。

まとめ:AI時代のFit to Standardは「導入成功率を上げる武器」になる

生成AIの普及により、Fit to Standard の実践方法は確実に変わっています。

- ・現行業務(As-Is)を高速で可視化

- ・Fit/Gap をAIが一次判定し、差分を自動整理

- ・将来業務(To-Be)を複数パターンで自動生成

- ・標準機能で代替できる案まで生成AIが提示

- ・生成AIが標準構造のまま業務分析を可能に

今後のEC企業に求められるのは、AIと共に業務を標準化し、導入プロジェクトの成功率を高める力です。

このFit to Standardの考え方はERP刷新だけでなく、ECサイトのリニューアルやパッケージ選定でも極めて重要です。Fit/Gap分析を通じて「どこまで標準でカバーし、どこをカスタマイズするか」という判断は、導入スピード・品質・コストすべてに影響します。

ecbeingが提供する"Fit to Standard × 柔軟性"のハイブリッドアプローチ

ecbeingではお客様固有の業務部分についてはカスタマイズを行い柔軟な業務適合を実現し、一方汎用性が高い業務については 自動バージョンアップが可能なマイクロサービス を提供することでFit to Standardと業務柔軟性の両立を実現しています。

例えば基幹システムと連携する、独自決済を導入するといった固有部分はカスタマイズ、レコメンドやレビュー、分析といった汎用性が高く、進化が必要なものについてはマイクロサービスで提供しています。

この"標準 × カスタマイズ × マイクロサービス"のハイブリッド構成こそ、Fit to Standard と業務柔軟性を両立できるecbeing 最大の強みです。

貴社で抱えられている課題をぜひecbeingへご相談ください。業界最大の実績とサービスラインナップで貴社課題を解消いたします。

\ ECサイトの構築・リニューアルのご相談はこちらから /

お問い合わせフォーム