- BtoB TOP

- BtoB ECノウハウ記事

- 企業間取引とは?BtoB ECの現状と導入メリットを徹底解説

企業間取引とは?BtoB ECの現状と導入メリットを徹底解説

近年、デジタル技術の進展により、BtoB取引の電子化が急速に進んでいます。特に、BtoB ECサイトやEDI(電子データ交換)の導入が加速し、企業間取引の効率化と拡大が図られています。

今回は企業間取引に関して、 BtoB ECサイトの現状やこれまでの歴史、導入メリット、そして実際の企業間取引に必要な業務プロセスや取引手段の違いなども詳しく解説します。BtoB ECサイトの新規構築やリニューアルを検討されている方は、是非参考にしてみてください。

サクッと理解!本記事の要点まとめ

企業間取引(BtoB)とは何ですか?

企業間取引(BtoB:Business to Business、Business-to-Business)とは、企業同士が商品やサービスを売買・提供する商取引形態です。例えば、製造業者が卸売業者に製品を販売したり、卸売業者が小売業者に商品を供給したり、IT企業が企業向けの業務システムを提供するケースなどが挙げられます。

BtoC取引との違いは何ですか?

BtoB取引は、製造業者と卸売業者、卸売業者と小売業者など、企業同士で行われる商取引を指します。一方、BtoC(Business to Consumer)は、企業と一般消費者間の取引です。

BtoCと比べBtoBは意思決定が複雑で時間がかかる傾向がありますが、近年はデジタル化やオンライン化が進み、効率化も図られています。

企業間取引は多様な業種が連携し、経済活動を支える重要な役割を担っています。

企業間取引(BtoB)のメリット・デメリットは何ですか?

・メリット:一度の取引で取り扱う金額や数量が大きく、利益が出やすい/効率的な利益確保が可能/信頼関係をベースとした継続的な取引が可能/売り手にとっては利益に対する業務負担を抑えることが可能

・デメリット:一度の取引で扱う金額や数量が大きい分、リスクも相応に大きくなる/買い手側のリスクとして、取引先の選定を誤ると、後から取引先を変更しづらくなる

企業間取引の支払・決済方法は?

企業間取引で主に利用される決済方法は、銀行振込(請求書払い)が一般的です。

その他にも、口座振替やクレジットカード決済などがあります。請求書払いは、商品やサービスの納品後に請求書を発行し、指定期日までに銀行振込で支払ういわゆる掛け払いが主流です。

近年、デジタル技術の進展により、BtoB取引の電子化が急速に進んでいます。特に、BtoB ECサイトやEDI(電子データ交換)の導入が加速し、企業間取引の効率化と拡大が図られています。

今回は企業間取引に関して、 BtoB ECサイトの現状やこれまでの歴史、導入メリット、そして実際の企業間取引に必要な業務プロセスや取引手段の違いなども詳しく解説します。BtoB ECサイトの新規構築やリニューアルを検討されている方は、是非参考にしてみてください。

企業間取引とは

企業間取引(BtoB:Business to Business、Business-to-Business)とは、企業同士が商品やサービスを売買・提供する商取引形態です。例えば、製造業者が卸売業者に製品を販売したり、卸売業者が小売業者に商品を供給したり、IT企業が企業向けの業務システムを提供するケースなどが挙げられます。

BtoB取引は、取引額が大きく、継続的な契約や信頼関係の構築が求められることが特徴です。取引の流れには、リード獲得から顧客ヒアリング、与信管理、商談・契約、納品・検収、請求・決済など、複数の工程や書類発行が含まれます。

また、BtoC(Business to Consumer)と比べて意思決定が複雑で時間がかかる傾向がありますが、近年はデジタル化やオンライン化が進み、効率化も図られています。企業間取引は多様な業種が連携し、経済活動を支える重要な役割を担っています。

企業間取引の特徴

企業間取引(BtoB:Business to Business)の主な特徴は、以下の通りです。

・取引形態

企業間取引は、製造業者と卸売業者、卸売業者と小売業者、元請けと下請けなど、異なる企業間で商材やサービスの売買・提供が行われます。

メーカーから卸売業、小売業と複数の段階を経て取引されるケースも多く見られます。

・取引規模

一般消費者向け(BtoC)に比べて、BtoBは取引額が大きく、大量の商品や専門性の高いサービスの取り引きが中心です。

企業は必要な資材や製品を効率的に調達し、経済活動を支えています。

・関係性と契約

企業間取引では、継続的な契約関係を前提とした長期的な信頼関係の構築が重視されます。

契約条件や納期、価格などの明確化も重要となります。

・手続き・業務フロー

BtoB取引は、見積もり・発注・契約・納品・請求・決済など多段階のプロセスが必要です。

見積書・注文書・納品書・請求書など、複数の書類や承認フローを伴うため、業務が複雑になりやすい傾向があります。

・デジタル化・効率化

従来は意思決定や手続きに時間がかかる傾向がありましたが、近年ではオンライン化やシステム化が進み、業務の効率化が図られています。

このように、企業間取引は大規模かつ複雑な商取引であり、長期的な関係構築や業務効率化が重要なポイントとなっています。

BtoC取引との違い

BtoB取引は、製造業者と卸売業者、卸売業者と小売業者など、企業同士で行われる商取引を指します。一方、BtoC(Business to Consumer)は、企業と一般消費者間の取引です。BtoB取引の特徴として、取引金額や数量が大きく、専門的な知識や技術が関与することが多い点、また決済の流れがBtoCとは異なる点が挙げられます。

・取引量と金額

企業間取引でやり取りされる取引量と金額はBtoC取引と比較すると大きく異なります。メーカーが小売店に対して製品の卸販売を行う、メーカーに対して製品の原材料や部品を販売するといった取引と、皆さんが日常生活で行っている買い物を比較してみてください。おそらく、取引一回あたりに発生する取引量や金額の違いがイメージできるのではないでしょうか。

・決済の流れ

買い手の決済が完了後に商品やサービスを受け取る前払いが一般的なBtoC取引に対し、企業間取引は売り手企業と買い手企業間の信用をベースに、請求書払いなどの一度にまとめて請求を行う掛売りが中心になります。

企業間取引を行うメリット・デメリット

企業間取引を行うことによるメリットとデメリットは、売り手側・買い手側それぞれに存在します。ここでは、そんな企業間取引のメリット・デメリットを見ていきましょう。

・メリット

企業間取引(BtoB)には、BtoC取引にはない多くのメリットがあります。最大の特徴は、一度の取引で取り扱う金額や数量が大きく、利益が出やすい点です。売り手企業・買い手企業の双方にとって、取引のスケールが大きいため、効率的な利益確保が可能です。

さらに、企業間取引では信頼関係をベースとした継続的な取引が多く、売り手にとっては業務効率の面でもメリットがあります。たとえば、商品の梱包・配送、請求書の発行といった業務をまとめて対応しやすくなるため、利益に対する業務負担を抑えることができます。

一方、買い手側のメリットとしては、掛売り(売掛取引)に対応することで、資金繰りの柔軟性が高まり、予算面での自由度が増すことが挙げられます。これにより、将来的な成長を見込んだ先行投資もしやすくなるなど、経営面での選択肢が広がります。

・デメリット

企業間取引(BtoB)は一度の取引で扱う金額や数量が大きい分、リスクも相応に大きくなる点に注意が必要です。たとえば、売り手側にとっては、主要な取引先が倒産したり、競合他社に乗り換えられるといった理由で取引を失うと、売上に与える影響が非常に大きくなる可能性があります。

また、買い手側のリスクとしては、企業間取引の多くが長期的・継続的な関係に発展しやすいため、取引先の選定を誤ると、後から取引先を変更しづらくなるというデメリットがあります。その結果、事業の柔軟な展開が難しくなり、経営判断の自由度を損なう恐れもあるでしょう。

企業間取引で進むWEB移行

業務効率化や人的ミスの削減など、さまざまなメリットが期待できるとしてWEB化が注目されています。

企業間取引におけるWEB化が進む理由

従来の企業間取引では、新規顧客の開拓や受発注業務などが、電話・FAX・対面営業といったアナログな手法で行われていました。これらの方法は時間や手間がかかる上、ヒューマンエラーも発生しやすいため、業務効率の低下を招くケースが少なくありませんでした。

近年では、インターネット環境の整備により、EDI(電子データ交換)やBtoB ECサイトといった仕組みを導入し、企業間取引のWEB化が急速に進んでいます。中でもBtoB ECサイトは導入企業が増加しており、業務効率化や人的ミスの削減など、さまざまなメリットが期待できる仕組みとして注目されています。

企業間取引の進め方

企業間取引(BtoB)の進め方には、商習慣・決済方法・オンライン取引の3つのポイントがあります。

・商習慣

企業間取引では、企業ごとに異なる商習慣が存在します。

取引先によって販売価格や決済方法、取扱商品の公開範囲などを変えることがあり、過去の取引実績や条件をもとに、お得意先・通常取引先・新規取引先などで対応を分けている企業も多いです。

商談の流れや契約内容も、企業の業種や取引形態によって異なります。

・決済方法

企業間取引で主に利用される決済方法は、銀行振込(請求書払い)が一般的です。

その他にも、口座振替やクレジットカード決済などがあります。請求書払いは、商品やサービスの納品後に請求書を発行し、指定期日までに銀行振込で支払ういわゆる掛け払いが主流です。

近年はキャッシュレス化の流れもあり、クレジットカード決済の導入も少しずつ広がっていますが、BtoB分野ではまだ普及途上です。

決済方法の選定や管理は、企業の与信や資金繰りにも関わるため、慎重に行うことが重要です。

・オンライン取引

近年、インターネットの普及により、BtoB-ECサイトやEDI(電子データ交換)などを活用したオンライン取引が急速に拡大しています。

自社ECサイト型やモール型ECサイトを利用することで、時間や場所にとらわれずに商品検索や発注ができ、業務効率化が進んでいます。

これにより、伝統的な対面商談に加え、オンライン上での見積り・発注・納品・請求など一連の業務がシームレスに進められるようになっています。

このように企業間取引は、取引先ごとの商習慣や多様な決済手段、ITを活用したオンライン化が進んでいる点が特徴です。自社に合った取引フローや決済サービスを選択し、効率的かつ安全な取引を実現することが重要です。

EDI(電子データ交換)とBtoB ECサイトの違い

これまで企業間取引のデジタル化手段としては、EDI(Electronic Data Interchange)の導入が主流でした。EDI(電子データ交換)は、企業同士の受発注や請求などの業務を電子データでやり取りする仕組みで、紙の書類を削減し、一定の業務効率化を実現してきました。

一方で、EDI(電子データ交換)はあらかじめ接続した特定の企業間でのみ利用されるケースが多く、柔軟性に欠けるという課題があります。これに対し、BtoB ECサイトはオンライン上での自由な発注が可能なほか、売り手側がキャンペーンや商品提案などの販売促進施策を展開できる点が大きな特徴です。企業間の取引においても、より柔軟かつ戦略的な対応を可能にするのがBtoB ECサイトの強みです。

BtoB ECサイトの歴史と現状

ここではBtoB ECサイトの主な形態とその歴史、近年のBtoBの現状を紹介します。

BtoB ECサイトの形態と歴史

BtoC同様に、BtoB ECサイトも時代によって形を変えながら顧客である事業者にとって利便性の高い流通モデルを構築してきました。

・ネット通販型

日本でインターネットが普及し始めた1990年代中期頃から存在する形態です。一つの販売事業者が、様々なメーカーの商品を価格や納期などの情報をオープンにした上で販売するという特徴があります。このような形で法人向け商品をECサイト上で販売することで企業間取引を行えるようにしたという点で、閉鎖的だった企業間取引の常識を覆したと言ってもいいでしょう。

主なネット通販型のBtoB ECサイト:

■ アスクル(株式会社アスクル)

■ モノタロウ(株式会社MonotaRO)

・マーケットプレイス型

こちらは2000年代に入り登場した形態です。一つの事業者が複数メーカーの商品を取り扱うネット通販型に対し、複数の卸売事業者が出展して商品をECサイト上で販売しています。また、ネット通販型とのもう一つの大きな違いとして、これまでアナログに企業間取引が行われていた時のように、会員である取引先にのみ価格を公開するという点があります。

主なマーケットプレイス型のBtoB ECサイト:

■ スーパーデリバリー(株式会社ラクーンコマース)

■ NETSEA(株式会社 SynaBiz)

・自社ECサイト

マーケットプレイス型のECサイトが誕生して卸売事業者がECに進出しやすくなり新規開拓で大きな役割を担った一方で、同一サイトに複数企業の類似製品が掲載されるため価格競争が発生して、顧客の離脱に繋がってしまうというデメリットがありました。

そうした中、自社製品のみを取り扱う自社ECサイトの運営をBtoBの事業者がスタートさせる流れが2010年代の中頃から徐々に多くなっています。従来のBtoB ECとの大きな違いとして、ECサイト運用を自社の業務フローに組み込んで、これまで電話・FAXといったアナログな方法で行っていた受注業務などをECサイト上で完結できるようになったという点があります。また、これまでアプローチしきれなかったロングテールの顧客に対して自分たちで接触機会を作れるというストロングポイントも自社ECサイトの特徴の一つです。

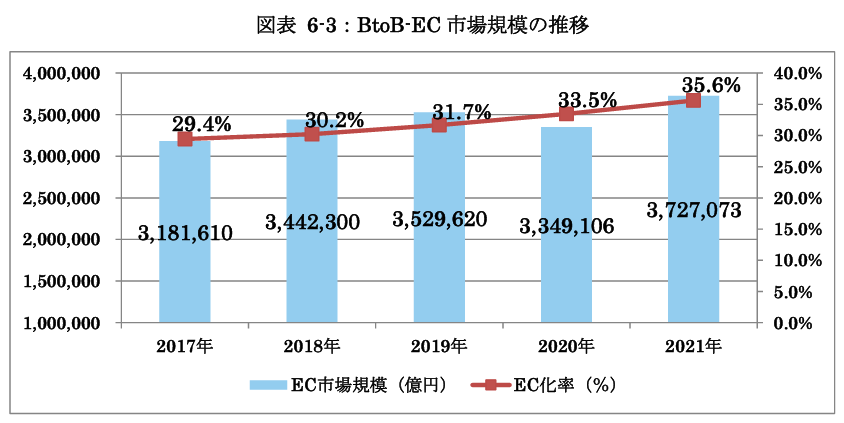

BtoB ECの市場規模

経済産業省が発表した「令和6年度 電子商取引に関する市場調査」によると、2024年(令和6年)の日本国内におけるBtoB EC(企業間電子商取引)市場規模は約514.4兆円となり、前年の465.2兆円から10.57%増加しました 。この数値にはEDI(電子データ交換)による取引も含まれており、BtoB ECサイト単体の規模ではありませんが、BtoC EC(消費者向け電子商取引)市場規模の26.1兆円と比較すると、約19倍の規模となっています 。

BtoB ECの市場規模の推移

出典:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課(2025)

令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書

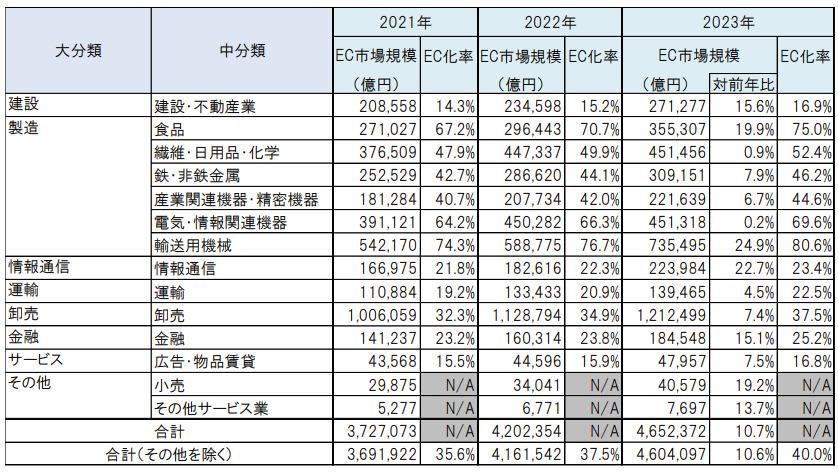

業種ごとのBtoB EC市場規模を見ると、全体的に前年から増加傾向にあり、特に製造業や卸売業で顕著な伸びが見られます。中でも、製造業の輸送用機械分野ではEC化率が88.6%に達しており、食品分野でも81.3%、電気・情報関連機器分野では76.6%と、7.5割以上がECによる取引となっています。

また、その他の主要分野においても着実な成長が見られます。たとえば、建設・不動産業では市場規模が32兆円(EC化率18.3%)、卸売業では128兆円(EC化率40.3%)と、それぞれ安定した成長を記録しています。

このように、業種を問わず企業間取引のデジタル化が加速しており、特にEC化率の向上が各業界で着実に進んでいることがわかります。

BtoB EC 市場規模の業種別内訳

出典:経済産業省 商務情報政策局 情報経済課(2025)

令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書

BtoB ECサイトのタイプと導入メリット

BtoB ECサイトは、「スモールB型」「クローズ型」という2つのタイプに大きく分類されることが多いです。スモールB型とクローズ型のどちらにも構築の目的と、導入時に生じるメリットがあるので、ここではそれぞれの特徴とメリットを見ていきましょう。

売上拡大を実現させるスモールB型

遠方の顧客、小口取引しかしていないといったような担当がアプローチしきれていないロングテール層の顧客や、新規の見込み顧客をメインターゲットに構築するのがスモールB型のECサイトです。こちらは取りこぼしている受注の回収や、新規顧客の開拓などを通して売上拡大を実現させることを目的にしていることが多いです。

\ BtoBサイトの構築により新規顧客の獲得、フォロー体制を実現させた事例をご紹介 /

詳しくはこちら

クローズ型は受注業務の効率化に繋がる

クローズ型は、既に取引実績がある得意先と1対Nの関係で構築するサイトです。この形のECサイトの多くは、既存顧客との取引がメインとなるため得意先に合わせて価格や販売できる商品を変えたり、訪問に制限をかけて得意先だけがサイトを見ることができる仕組みにしています。また、これまで電話やFAXで行っていた受注業務をECに移行させることになるので、受注業務の効率化を図ることもできます。

\ クローズ型BtoBサイトを構築して業務の負荷を軽減した事例をご紹介 /

詳しくはこちら

BtoB ECに特化したecbeing BtoBの実績

ecbeing BtoBは、1400以上のECサイトの運営・構築実績を持つ業界実績No.1のBtoB ECに特化したプラットフォームです。企業間取引ならではの商習慣にマッチした機能を多く搭載しているので、お客様が直面する課題を解決するBtoB ECサイトの構築を実現できます。

構築事例はこちら

まとめ

企業間取引のデジタル化が加速する中、2010年代中頃からはBtoB事業者による自社ECサイトの運営が一般化しつつあります。近年では、BtoB ECサイトやEDIを活用した企業間取引の市場規模が約465兆円(2023年時点)に達しており、BtoCの物販EC市場(約24.8兆円)と比べてもその規模の大きさが際立っています。

このような背景から、BtoB ECサイトの導入・活用は今後の事業成長において重要な施策といえます。業務の効率化だけでなく、売上拡大や顧客接点の多様化にもつながるため、今後も積極的な活用が求められるでしょう。