- TOP

- EC�T�C�g�Ƃ�

- �y2026�N�ŐV�z�A�p����EC�s��̉ۑ��5�̐����헪�b�������Ⴉ��EC�\�z�̃v�����O����

�y2026�N�ŐV�z�A�p����EC�s��̉ۑ��5�̐����헪�b�������Ⴉ��EC�\�z�̃v�����O����

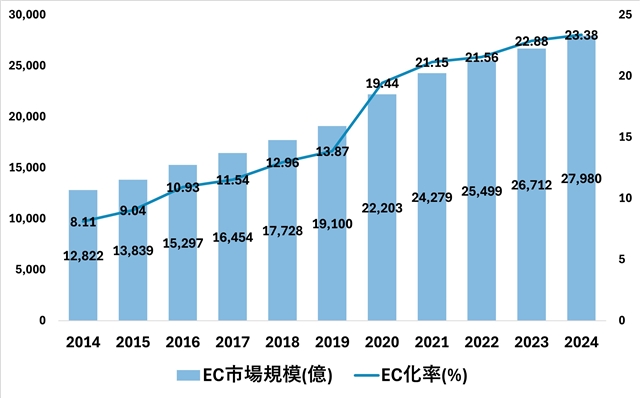

�t�@�b�V�����E�A�p����EC�́AEC�s��̒��ł����Ɋ�����悵�Ă��镪��ł��B�o�ώY�ƏȂ̍ŐV�̒����ɂ��ƁA2024�N�̃A�p����EC�̎s��K�͂�2��7,980���~�ɒB���AEC������23.38%�ƁA���̌n����S�́i9.78%�j���P��傫�����鐅���Ő����𑱂��Ă��܂��B

�R���i�Ђ��o�ď���҂̍w���s���̓I�����C���ւƑ傫���V�t�g���A�����̊�ƂɂƂ���EC�͍���r�W�l�X�̐������ƂȂ�܂����B�������A���̉₩�Ȏs��S�̂̐����̗��ŁA�[���ȁu��ɉ��v���i�s���Ă��錻���������m�ł��傤���B

�ꕔ�̊�Ƃ�OMO�헪��f�W�^���{�����g���ĉߋ��ō��̔�����X�V�������ŁA�����̊�Ƃ��u�v���悤�ɔ��オ�L�тȂ��v�u�L������肪�����ށv�Ƃ������ۑ�ɒ��ʂ��A�����������̒��ŋ����������Ă��܂��B

�ł́A���̏��҂Ɣs�҂��錈��I�ȈႢ�́A��̂ǂ��ɂ���̂ł��傤���B

����́A�P�ɐV�����e�N�m���W�[���������ǂ����ł͂���܂���B�����̌��́A�u�ڋq�f�[�^���ǂꂾ���[���������A��l�ЂƂ�ɍœK�����ꂽ�w���̌��ւƌq�����Ă��邩�v�ɂ���܂��B

�{�L���ł́A����܂Ő������̑��A�p����EC�T�C�g�\�z����|���Ă���ecbeing���ASHIPS�l�̐�������̗����ɂ��G��Ȃ���A���A�p����EC�����ʂ��Ă���{���̉ۑ�ƁA��������g�����̓I�Ȑ����헪��O�������܂��B�P�Ȃ�g�����h����ɗ��܂�Ȃ��AEC���Ƃ𐬌��ɓ������߂̖{���I�ȃA�v���[�`�����Ђ������A�肭�������B

��1�F�o�ώY�ƏȂ̍ŐV�̒������ʂ����p�F�ߘa6�N�x�d�q������Ɋւ���s�꒲�����i�o�ώY�Əȁj

�T�N�b�Ɨ����I�{�L���̗v�_�܂Ƃ�

�A�p����EC�s��͍D���Ȃ̂ɁA�Ȃ��u���オ�L�тȂ��v�ƔY�ފ�Ƃ������̂ł����H

�s��S�̂͐������Ă��܂����A���̗��Ő�����ƂƋ�킷���Ƃ́u��ɉ��v���[�������Ă��邽�߂ł��B������Ƃ͌ڋq�f�[�^��[�����͂��A��l�ЂƂ�ɍ������w���̌�����Ĕ����L������A�����̊�Ƃ͋����̎�@�̂܂܌����������ɒ��ʂ��Ă��܂��B

�������Ă����Ƃ�������Ă���uOMO�v�Ƃ́A��̓I�ɂǂ�Ȃ��Ƃł����H

�uOnline Merges with Offline�v�̗��ŁA�I�����C���iEC�j�ƃI�t���C���i�X�܁j�̊_�����Ȃ����A�ڋq�Ɉ�т����֗��ȑ̌������헪�ł��B�Ⴆ�A�uEC�T�C�g�Œ����������i���Ŋ��̓X�܂Ŏ����E��肷��v�u�X�܃X�^�b�t�����q�l��EC�w�����������Đڋq����v�Ƃ������{�������܂��B

�u�ɂ��X�܂�EC�ŕʁX�v�u�ڋq�f�[�^���o���o���v�Ƃ����������ǂ�������������ł����H

�V�X�e�������A�����ꌳ�����邱�Ƃ�������ł��B�X�܂�EC�̍ɂ����A���^�C���ŘA�g������u�Ɉꌳ�Ǘ��v�Ŕ̔��@��̑�����h���܂��B�܂��A�ڋq�����uCDP�i�ڋq�f�[�^��Ձj�v�ɓ������邱�ƂŁA��l�ЂƂ�ɍœK�ȃA�v���[�`���\�ɂȂ�A���s�[�^�[�琬�Ɍq����܂��B

�L����������Ă��܂��B�L�������ɗ��炸�ɂ��q�l���W�߂���@�͂���܂����H

��́u�f�j�� ���v�̂悤�ȃt�@�b�V�����̔Y�݂ɉ�����u���O�L���i�R���e���cSEO�j���쐬���A�������猩���Ă��炤���@�B������́A���q�l��SNS���e�iUGC�j��EC�T�C�g�Ŋ��p���A�M�����ƃR���e���c���ɍ��߂���@�ł��B�����͍L����[���Ōp���I�ɏW�q�ł��鎑�Y�ƂȂ�܂��B

���_�Ƃ��āA���ꂩ��̃A�p����EC�Ő������邽�߂ɍł��d�v�Ȃ��Ƃ͉��ł����H

�u�ڋq���S��`�v���e�N�m���W�[�̗͂Ŏ������邱�Ƃł��BEC�T�C�g��P�Ȃ�u���i��ꏊ�v�ł͂Ȃ��A���q�l���u�����h�̐��E�ςɐG��A�V���Ȕ������y���ށu���f�B�A�ł���A�R�~���j�P�[�V�����̏�v�Ƃ��đ����邱�Ƃ������̌��ƂȂ�܂��B

�t�@�b�V�����E�A�p����EC�́AEC�s��̒��ł����Ɋ�����悵�Ă��镪��ł��B�o�ώY�ƏȂ̍ŐV�̒����ɂ��ƁA2024�N�̃A�p����EC�̎s��K�͂�2��7,980���~�ɒB���AEC������23.38%�ƁA���̌n����S�́i9.78%�j���P��傫�����鐅���Ő����𑱂��Ă��܂��B

�R���i�Ђ��o�ď���҂̍w���s���̓I�����C���ւƑ傫���V�t�g���A�����̊�ƂɂƂ���EC�͍���r�W�l�X�̐������ƂȂ�܂����B�������A���̉₩�Ȏs��S�̂̐����̗��ŁA�[���ȁu��ɉ��v���i�s���Ă��錻���������m�ł��傤���B

�ꕔ�̊�Ƃ�OMO�헪��f�W�^���{�����g���ĉߋ��ō��̔�����X�V�������ŁA�����̊�Ƃ��u�v���悤�ɔ��オ�L�тȂ��v�u�L������肪�����ށv�Ƃ������ۑ�ɒ��ʂ��A�����������̒��ŋ����������Ă��܂��B

�ł́A���̏��҂Ɣs�҂��錈��I�ȈႢ�́A��̂ǂ��ɂ���̂ł��傤���B

����́A�P�ɐV�����e�N�m���W�[���������ǂ����ł͂���܂���B�����̌��́A�u�ڋq�f�[�^���ǂꂾ���[���������A��l�ЂƂ�ɍœK�����ꂽ�w���̌��ւƌq�����Ă��邩�v�ɂ���܂��B

�{�L���ł́A����܂Ő������̑��A�p����EC�T�C�g�\�z����|���Ă���ecbeing���ASHIPS�l�̐�������̗����ɂ��G��Ȃ���A���A�p����EC�����ʂ��Ă���{���̉ۑ�ƁA��������g�����̓I�Ȑ����헪��O�������܂��B�P�Ȃ�g�����h����ɗ��܂�Ȃ��AEC���Ƃ𐬌��ɓ������߂̖{���I�ȃA�v���[�`�����Ђ������A�肭�������B

��1�F�o�ώY�ƏȂ̍ŐV�̒������ʂ����p�F�ߘa6�N�x�d�q������Ɋւ���s�꒲�����i�o�ώY�Əȁj

�f�[�^�Ō���A�p����EC�̎s��K�͂ƍŐV�g�����h

2026�N�Ɍ������s��K�͂�EC�����̐���

�A�p����EC�s��̌���𐳂����������邱�Ƃ́A���ʓI�Ȑ헪�𗧂Ă��ł̑����ł��B�����ł́A�ŐV�̌��I�f�[�^�ƁA��������ǂݎ��関���̒����ɂ��ĉ�����܂��B �o�ώY�ƏȂ����\�����u�ߘa�U�N�x �d�q������Ɋւ���s�꒲���v�ɂ��ƁA2024�N�́u�ߗށE�����G�ݓ��v�����BtoC-EC�s��K�͂�2��7,980���~�i�O�N��4.74%���j�ɒB���܂����B

�O���t�������ʂ�A�s��K�͉͂ߋ�10�N�Ԃň�т��ĉE���オ��ɐ������Ă��܂��B���ɒ��ڂ��ׂ���EC�����̐L�тł��B2024�N�ɂ�23.38%�ɒB���A�R���i�БO��2019�N�i13.87%�j�����10�|�C���g���㏸���܂����B����́A����҂̍w���s�����s�t�I�ɃI�����C���փV�t�g�������Ƃm�Ɏ����Ă��܂��B

2026�N�ȍ~�����̃g�����h�͑����Ɨ\������AEC�͂��͂�u�I�����̈�v�ł͂Ȃ��A�A�p�����r�W�l�X�́u���j�v���̂��̂ւƐi�����Ă��܂��B

�������Ă����ׂ�3�̍ŐV�g�����h

�s��̊g��ɔ����A�����͌������Ă��܂��B�P�ɏ��i���I�����C���Ŕ̔����邾���ł͐����c��Ȃ�����ɁA������Ƃ����ʂ��Ď��g��ł���3�̍ŐV�g�����h�����Љ�܂��B

���C�u�R�}�[�X�Ɠ���R���e���c�̐i��

�e�L�X�g�ƐÎ~�悾���ł͓`������Ȃ����i�̖��͂�u�����h�̐��E�ς��A���A���^�C���̃R�~���j�P�[�V�����œ͂���u���C�u�R�}�[�X�v���A�V���Ȕ̔��`���l���Ƃ��Ē蒅���܂����B

�P�Ȃ鏤�i�Љ�ɗ��܂炸�A�l�C�X�^�b�t�������҂̎���ɓ����Ȃ���R�[�f�B�l�[�g��g��A�f�U�C�i�[�����i�̂��������������ƁA**�u�ڋq�̃I�����C�����v**���i��ł��܂��B��q����BEAMS�l�̎���̂悤�ɁA���̍�������R���e���c�́AEC�T�C�g�̍w���������I�Ɍ��コ����͂������Ă��܂��B�����̌��́A�z�M�c�[���i��FLiveCall, HandsUP�j�̑I�肾���łȂ��A�����҂�O�������Ȃ����͂ƁA�V�[�����X�ȍw�������̐v�ɂ���܂��B

OMO�F�I�����C���ƃI�t���C���̋��E�������鎞��

OMO�iOnline Merges with Offline�j�́A�P�ɓX�܂�EC��A�g������I���j�`���l���̊T�O�������i�݁A�I�����C���ƃI�t���C����Z�������A��т����ڋq�̌������l�����ł��B

�Ⴆ�A

• EC�T�C�g�ŋC�ɂȂ������i���A�Ŋ��X�܂Ŏ����\��

• �X�܂̃T�C�l�[�W�ŁAEC�T�C�g�̃��r���[��l�C�����L���O���m�F����

• �X�܃X�^�b�t�����[���ŁA�ڋq��EC�w�����������ɐڋq����

�Ƃ������̌���������O�ɂȂ����܂��BNIKE���W�J����R���Z�v�g�X�g�A�uNike Live�v�ł́A�n��̌ڋq�f�[�^�����ɕi�������œK�����A�A�v����ʂ��ēX�܂ł̎��u���⎎���T�[�r�X����Ă��܂��BOMO�̎����ɂ́A�X�܂�EC�̍Ƀf�[�^�A�ڋq�f�[�^�A�|�C���g�Ȃǂ����S�Ɉꌳ�����鋭�łȃV�X�e����Ղ��s���ł��B

AI�ɂ�鍂�x�p�[�\�i���C�[�[�V����

AI�Z�p�̐i���ɂ��A�ڋq��l�ЂƂ�ւ̃A�v���[�`�͐V���Ȏ����ɓ���܂����B�]���́u���̏��i�����l�͂���������Ă��܂��v�Ƃ��������R�����h�����łȂ��A��荂�x�ȃp�[�\�i���C�[�[�V�������\�ɂȂ��Ă��܂��B

�Ⴆ�A

• �ڋq�̉{��������w���X����AI�����͂��A�u���Ȃ������̂������߃R�[�f�B�l�[�g�v��������������

• LINE�ƘA�g���A�ڋq�����������������ȏ��i�̓�����A�l�����^�C�~���O���ʂɒʒm����

• �ڋq�̗����\����AI���s���A�x���ڋq�ɂȂ�O�ɓ��ʂȃN�[�|���������Ŕz�M����

�Ƃ������{�����̂��̂ƂȂ��Ă��܂��B����ɂ��A�ڋq�́u�����̂��Ƃ𗝉����Ă���Ă���v�Ɗ����A�u�����h�ւ̃G���Q�[�W�����g���[�܂�܂��B���x�̍����p�[�\�i���C�[�[�V�����́ALTV�i�ڋq���U���l�j���ő剻���邽�߂̋��͂ȕ���ƂȂ�܂��B

������Ƃ���w�ԁA�A�p����EC�̏����Ƃ́H

���j�N���F���|�I��OMO�헪���x����V�X�e�����

���{�̃t�@�X�g�t�@�b�V�������������郆�j�N���́A2017�N�Ɂu���ł��A�ǂ��ł��v���������ł���I���j�`���l���헪��ł��o���Ĉȍ~�A���[�J�[���̌^�t�@�b�V�����E�A�p����EC�T�C�g�̋��݂��ő���Ɋ������Ă��܂��B

���Љ^�c�Ȃ�ł͂̏_���EC�T�C�g�E�����A�v���A�g�ɂ���āA�l�������ڋq�f�[�^�𑽍ʂȃ}�[�P�e�B���O�{��Ɋ��p���A���[�U�[�̌��i�J�X�^�}�[�G�N�X�y���G���X�j�̌����}���Ă��܂��B

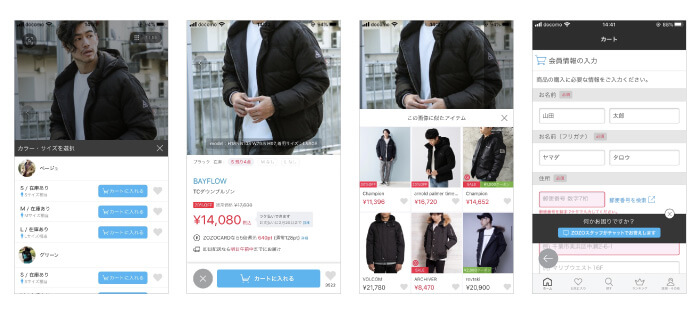

���j�N����EC�T�C�g�ɂ́A�X�܍Ɋm�F��f���E�w���҂ɂ��X�^�C�����O��āA�w���҃��r���[�A�T�C�Y�A�V�X�g�@�\�ȂǁA���ʂȃT�|�[�g�@�\�����ڂ���Ă��܂��B

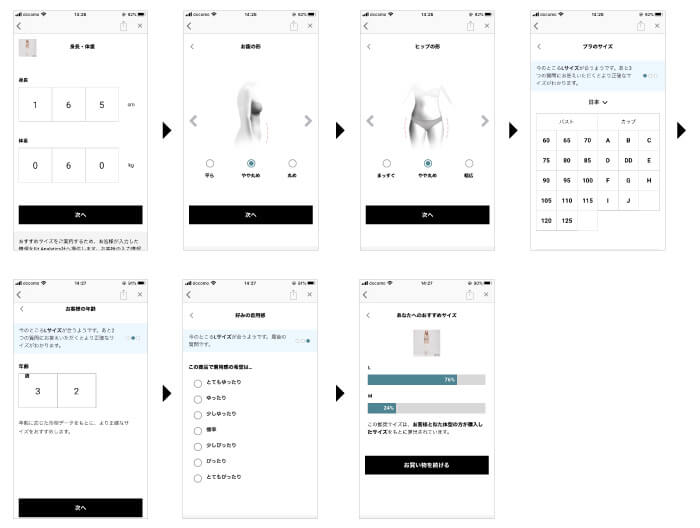

���ɁuMySizeASSIST�v�ł́A���i���ƂɍœK�ȃT�C�Y���ȒP�ɑI���ł��A�I�����C���ł̃T�C�Y�I�т̕s�����y�����܂��B

�A�_�X�g���A�F�X�^�b�t�N�_�̃f�W�^���ڋq�p

�u�O���[�o�����[�N�v��u���[���[�Y�t�@�[���v�ȂǑ����̐l�C�A�p�����u�����h��W�J����A�_�X�g���A�́A����EC�T�C�g[andST]�i�A���h�G�X�e�B�j��ʂ��ău�����h�͂����߂Ă��܂��B

���ɁA���A���X�܂ƃX�}�zEC�̗����𗘗p����I���j�`���l�����[�U�[������̖�40%���߂Ă���_�́A�A�_�X�g���A�̋��݂̈�ł��B�܂��A�u�����h���Ƃ̐��E�ς��d���������i�Љ�y�[�W��A�ו��܂ł���������r�W���A���\���Ȃǂ��A���[�U�[�̍w���ӗ~�����߂�|�C���g�ƂȂ��Ă��܂��B

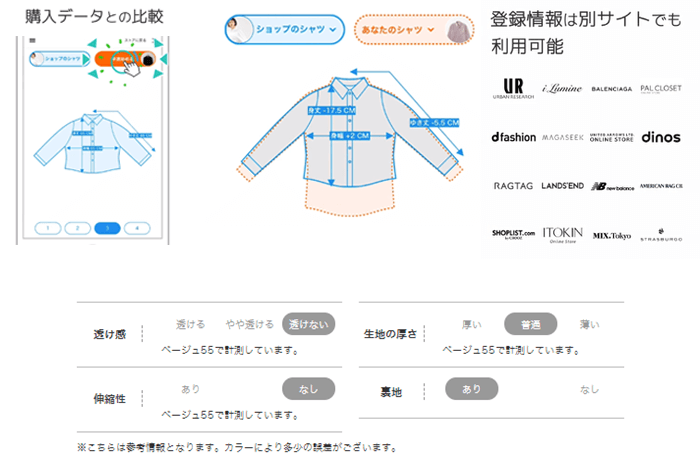

[andST]�i�A���h�G�X�e�B�j�ł́A�I�����C���w���̃n�[�h���������邽�߁A�ߋ��ɍw�������A�C�e���f�[�^�Ƃ̔�r�@�\��B����ɁA���i�̎�����f�B�e�[�����ڂ����`���邱�ƂŁA���[�U�[�����S���ď��i��I�ׂ�悤�H�v����Ă��܂��B

ZOZOTOWN�F�R���o�[�W�������ő剻����UI/UX�̔閧

���[���^�t�@�b�V�����E�A�p����EC�T�C�g�̑�\�i�ł���ZOZOTOWN�́A���L���t�@�b�V�����u�����h�⏤�i����舵���A20��`30��̃t�@�b�V�������x�̍����j���𒆐S�^�[�Q�b�g�Ƃ��Ă��܂��B���p�҂̕��ϔN���33�ƁA�g�����h�ɕq���Ȏ�N�w����x�����W�߂Ă��܂��B

ZOZOTOWN�������R���o�[�W���������������Ă��闝�R�̈�́A���[�U�[�̌��iUX�j���ŗD�悵��EC�T�C�g�v�ɂ���܂��B���Ƃ��A�ʏ�̃A�p����EC�T�C�g�ł́u�T�C�Y�I���v�u�J���[�I���v�u�J�[�g�ɓ����v�Ƃ����������X�e�b�v���K�v�ȂƂ���AZOZOTOWN�ł̓����N���b�N�ŊȒP�ɑI���ł��܂��B����ɂ��A�J�[�g�����܂ł̓������Z�k����A�w�����O�ł̗��E��啝�ɖh���ł��܂��B

���̂悤�ɁAZOZOTOWN�̓��[���^�t�@�b�V�����E�A�p����EC�T�C�g�Ƃ��āA���[�U�[�̉��K�ȃV���b�s���O�̌��ƍ����R���o�[�W�������̗������������Ă���A�t�@�b�V�����E�A�p����EC�ƊE�ł���������̂P�ƂȂ��Ă��܂��B

���Ȃ��̉�Ђ͑��v�H�A�p����EC�����ʂ���”5�̕�“�Ɠ˔j�@

EC�s��̐����Ƃ͗����ɁA�����̊�Ƃ����ʂ̉ۑ�ɓ���Y�܂��Ă��܂��B�����ł́A�A�p����EC�����ʂ������ȁu5�̕ǁv�ƁA��������z���邽�߂̋�̓I�ȓ˔j�@���AEC�\�z�̃v���̎��_���������܂��B

�y�LJ@�F�W�q�z�L����͍����A�V�K�ڋq���l���ł��Ȃ�

���X�e�B���O�L����SNS�L���̒P���͔N�X�㏸���A�L���Ɉˑ������W�q���f���͌��E���}������܂��B�u�L�����~�߂�Ɣ��オ�~�܂�v�Ƃ������]�ԑ��Ƃ���E�p����ɂ́A�L���ȊO�̏W�q�`���l������Ă鎋�_���s���ł��B

�˔j�@�F�R���e���cSEO��UGC���p�Łu�����Ă��炤�v�d�g�݂����

�L�����u�����Ŏ��Ԃ��v�Z���I�Ȏ{��Ȃ�A�R���e���c�́u���ԂƘJ�͂Ŏ��Y��z���v�����I�Ȏ{��ł��B

• �R���e���cSEO�F�u�f�j�� ���v�u�I�t�B�X�J�W���A�� 30��v�Ƃ������A���[�U�[���t�@�b�V�����̔Y�݂Ō�������L�[���[�h��_�����u���O�L������W�y�[�W���쐬���܂��B�ǎ��ȃR���e���c�͌����G���W������]������A�L����[���Ōp���I�Ɍ����ڋq���Ăэ��ދ��͂ȏW�q���u�ƂȂ�܂��B

• UGC�i���[�U�[�����R���e���c�j���p�FInstagram�Ȃǂœ���̃n�b�V���^�O��t�������e�𑣂��L�����y�[�������{���A�W�܂������[�U�[�̃��A���Ȓ��p�摜��EC�T�C�g�Ɍf�ڂ��܂��B����́A�T�C�g�̐M���������߂邾���łȂ��A�R���e���c�������ő��₵�ASEO���ʂ����҂ł����Γ̎{��ł��B

�y�LJA�FCVR�z�u�T�C�Y���s���v�ōw���Ɏ���Ȃ�

�A�p����EC�ő�̗��E�|�C���g���u�T�C�Y�I�сv�ł��B�u�����ł��Ȃ�����s���v�u�����T�C�Y������Ȃ�������ԕi���ʓ|�v�Ƃ������[�U�[�S���́A�w���{�^���������Ō�̂ЂƉ�����W���܂��B

�˔j�@�F�T�C�Y���R�����h�c�[���̔�r�ƃo�[�`���������̍őO��

�e�N�m���W�[�̗͂Łu�����ł��Ȃ��v�Ƃ����ǂ����z���鎎�݂��i��ł��܂��B

• �T�C�Y���R�����h�c�[���̓����Funisize��Virtusize�Ƃ������c�[���́A�ȒP�ȃA���P�[�g��莝���̕��Ƃ̔�r��ʂ��āAEC�T�C�g��ōœK�ȃT�C�Y���Ă��Ă���܂��B����ɂ��A���[�U�[�̕s�����������A�w�����̌���ƕԕi���̒ቺ���Ɏ������܂��B

• ��i�Z�p�̊��p�F����Ɉ���i�u3D���f�����O�ɂ��o�[�`���������v��uAR�Z�p�v�����p�����n�܂��Ă��܂��B�����͌ڋq�̌������I�Ɍ��コ���A���ЂƂ̑傫�ȍ��ʉ��v���ƂȂ蓾�܂��B

• �ԕi�|���V�[�̌������F�e�N�m���W�[�ƕ��s���āA�u�T�C�Y����1���v�Ƃ�����������₷���|���V�[�L���邱�Ƃ��ɂ߂ėL���ł��B�w���̃n�[�h������������S���̒��A�ŏI�I�Ȕ���ɂȂ���܂��B

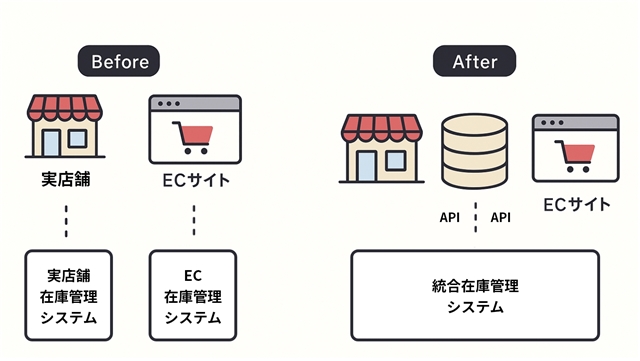

�y�LJB�F�Ɂz�X�܂�EC�̍ɂ��ʁX�ŋ@������������Ă���

�uEC�T�C�g�ł͔����Ȃ̂ɁAA�X�̑q�ɂɂ͍ɂ������Ă���v�u�X�܂̃Z�[���œ������肷��O�ɁAEC�Ŕ��肽�������v�B���̂悤�ȍɂ̕��f�́A����̋@����Ɨ��v���̒ቺ�ɒ�������[���Ȗ��ł��B

�˔j�@�F�@�����h���u�Ɉꌳ�Ǘ��v�̎����X�e�b�v�y�}���z

�X�܂�POS�V�X�e����EC�T�C�g�̍ɏ���API�ŘA�g�����A���ׂĂ̍ɂ����A���^�C���ňꌳ�Ǘ����邱�Ƃ�������ł��B

• �X�܍Ɉ������āFEC�ōɂ���Ă��A�X�܂̍ɂ�EC�̒����Ɋ��蓖�ĂĔ̔��@����Ȃ��B

• EC�ł̓X�܍ɕ\���F���i�y�[�W�Łu�Z�Z�X�ɍɂ���v�ƕ\�����A���X�𑣐i����iOMO�j�B ����ɂ��A�S�ГI�ȍɂ̍œK�����i�݁A����̍ő剻�Ɣp�����X�̍팸�������ł��܂��B

�y�LJC�FLTV�z�ڋq�f�[�^�����U���A���s�[�^�[���炽�Ȃ�

�u�X�܂̉���J�[�h�v�ƁuEC�T�C�g�̃A�J�E���g�v���ʁX�ɊǗ�����Ă��܂��H�ڋq�f�[�^�����U���Ă���ƁA�X�܂̗D�njڋq��EC�T�C�g�ł͐V�K�ڋq�Ƃ��Ĉ�����ȂǁA��т����R�~���j�P�[�V��������ꂸ�A�ڋq���t�@���ւƈ�Ă邱�Ƃ��ł��܂���B

�˔j�@�FCDP�\�z����n�߂�A�t�@������Ă�CRM�V�i���I�v

LTV�i�ڋq���U���l�j����̌��́A�ڋq��[���������邱�Ƃł��B

• CDP�i�ڋq�f�[�^��Ձj�̍\�z�F�܂��A�X�܁EEC�E�A�v���ȂǂɎU������ڋq�f�[�^����ӏ��ɓ�������uCDP�v���\�z���܂��B����ɂ��A�ڋq��l�ЂƂ�̍w��������s����360�x����c���ł���悤�ɂȂ�܂��B

•�@CRM�V�i���I�̎��s�F�������ꂽ�f�[�^�����ɁAMA�i�}�[�P�e�B���O�I�[�g���[�V�����j�c�[���Ȃǂ����p���āA�ڋq�̏ɍ��킹���A�v���[�`�����������܂��B

o ��1�F���i���J�[�g�ɓ��ꂽ�܂ܗ��E�����ڋq�ɁA�����u�������Y��͂���܂��H�v�ƃ��[���𑗐M�B

o ��2�F�a�����̌ڋq�ɁALINE�ł��j�����b�Z�[�W�Ƌ��ɓ��ʂȃN�[�|����z�M�B

o ��3�F�ŏI�w������90�����o�߂����ڋq�ɁA�ŋ߂̐l�C�A�C�e�����āB ���̂悤�ȁA��l�ЂƂ�Ɋ��Y�����R�~���j�P�[�V�������A�ڋq�Ƃ��J��[�߁A�p���I�ȍw���ւƌq����܂��B

�y�LJD�FCtoC�z�t���}�A�v���Ɍڋq��D���Ă���

�����J�����͂��߂Ƃ���CtoC�i�l�Ԏ���j�s��̊g��́A�V�i��̔�����ꎟ���ʎ��Ǝ҂ɂƂ��đ傫�ȋ��Ђł��B�������A���̗���������Êς��Ă��邾���ł́A�u�����h���l�̚ʑ��Ƌ@��������������ł��B

�˔j�@�F�������Z�[���s��̑n�݂Ńu�����h���l�Ǝ��v�𗼗�����

���Ђ��@��ɕς���t�]�̔��z���u�������Z�[���i���ʁj�v�ł��B���ЂŒ��Õi�̔���E�̔��v���b�g�t�H�[���𗧂��グ�邱�ƂŁA�����̃����b�g�����܂�܂��B

• �u�����h���l�̈ێ��F�s�K�ȉ��i���Ԃŏ��i�����ʂ���̂�h���A�u�����h�̐��E�ς��R���g���[���ł��܂��B

• �V���Ȏ��v���̊m�ہF���ʂ̔�������Ђ̎��v�Ƃ��Ď�荞�߂܂��B

• �V�i�̔��̑��i�F�u���̃u�����h�̓��Z�[���o�����[�i�Ĕ̉��l�j�������v�Ƃ����F�����L�܂�A���ꂪ�V�i�w���̌㉟���ɂ��Ȃ�܂��B

• �T�X�e�i�r���e�B�ւ̍v���F���z���ւ̎��g�݂Ƃ��āA��Ƃ̎Љ�I�]�������߂���ʂ����҂ł��܂��B �C�O��Patagonia�i�p�^�S�j�A�j�Ȃǂ���s���Ă��܂����A�����ł����̓����͊m���ɍL�������܂��BCtoC�s��ƓG����̂ł͂Ȃ��A���Ђ̃G�R�V�X�e���Ɏ�荞�ސ헪���A���ꂩ��̃A�p����EC�ɂ͋��߂��܂��B

�y���ʎ��ጤ���z�T�C�g������PV150%������������SHIPS�l�̃I���j�`���l���헪

�ۑ�F���U�����T�C�g�ƕ��f���ꂽ�ڋq�̌�

���j���[�A���ȑO�ASHIPS�l��EC�T�C�g�A�u�����h�T�C�g�A�}�K�W���T�C�g�Ȃǂ��ʁX�ɑ��݂��Ă��܂����B����ɂ��A���q�l�́u�ǂ̃T�C�g������Η~�������ɓ���̂��v��������ɂ����A�X�܃X�^�b�t�����q�l�ւ̈ē��ɖ����Ƃ����ۑ肪����܂����B

����́A�{�L���ʼn�������y�LJC�FLTV�z��y�LJB�F�Ɂz�Ɍq������ł��B�ڋq���⏤�i����U���Ă���ƁA���q�l��l�ЂƂ�ɍ��킹���V�[�����X�ȑ̌�����邱�Ƃ�����ɂȂ�܂��B

�{��F3�T�C�g�����ɂ��u���f�B�A�v���b�g�t�H�[���v�̍\�z

������ecbeing�́A�����3�̃T�C�g�����A���i�����ɂ������W�ꂽ�u���f�B�A�v���b�g�t�H�[���v���\�z���邲�x�������܂����B

�u���q�l���~�������Ƃ��Ă͏��i����ԋ����Ƃ����̂����l�I�ɂ����m������Ă����̂ŁA���i�����ɐ����Ȃ�����A�X�܂�X�^�b�t�A�C�x���g�̏��Ȃǂ��A���q�l�������Ɏ�ɓ���₷���A�C�Â�����悤�ɂƁAUI/UX��v���Ă����܂����B�v�i������ЃV�b�v�X �l�@�C���^�r���[��蔲���j

���̓����ɂ��A���q�l�͈�̃T�C�g���ŏ��i��T���A�R�[�f�B�l�[�g�̃q���g�āA���̂܂ܓX�܂̍ɂ��m�F����Ƃ������A�X�g���X�̂Ȃ������W�ƍw���̌����\�ɂȂ�܂����B�܂��A�^�p�ʂł����A�g���e�ՂɂȂ�A�H���팸�ɂ��q�����Ă��܂��B

���ʂƍl�@�FPV150%����B�������u�ڋq���S�v�̃T�C�g�v

�T�C�g���j���[�A����ASHIPS�l�̌����T�C�g�̓Z�b�V�����EPV�Ƃ��ɓ����O�Ɣ�r����150%�ȏ�Ƃ������ٓI�Ȑ��ʂ��グ�Ă��܂��B���M���ׂ��́A�w���ړI�łȂ����q�l���������ɂ��ւ�炸�ACVR�i�w�����j���قڕς��Ȃ������_�ł��B����́A�T�C�g���P�Ȃ�u�����v�ł͂Ȃ��A���q�l��������y���݂����o���u���f�B�A�v�Ƃ��ċ@�\���Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B

ecbeing�ł́A���̐����̗v�������̂悤�ɕ��͂��Ă��܂��B

�ڋq�̌��̌���F�T�C�g���������ꂽ���ƂŁA���q�l�͏��i���A�R���e���c�A�X�����X���[�Y�ɍs�����ł���悤�ɂȂ�A�؍ݎ��Ԃ�����B���ʂƂ��āA�u�����h�ւ̃G���Q�[�W�����g���[�܂�܂����B

�@����̍팸�FEC�ɍɂ��Ȃ��Ă��A�X���ɂ����čw���ł���d�g�݂��B����͖{�L���ŏЉ���y�LJB�F�Ɂz�ɑ��钼�ړI�ȉ�����ł���A�u�~�����̂ɔ����Ȃ��v�Ƃ������q�l�̕s�����������܂����B

�X�܂Ƃ̘A�g�����FInstagram�̓��e��EC�T�C�g�ɕ\������c�[��visumo�iecbeing�j�̓������A�T�C�g���ł̓X�܃t�@���̈琬�ɍv���B�f�W�^���ƃ��A�����A�g���A�S�ЂŔ�������ڎw���ӎ�����������܂����B

SHIPS�l�̎���́A�u�X�܂������Ă����̎���EC�v�Ƃ����l���̂��ƁA�f�W�^���������Ƀ��A���X�܂Ƃ̋������h�������ł��邩���������D��ł��B�e�N�m���W�[���肫�ł͂Ȃ��A��ɂ��q�l�����߂�̌����N�_��UI/UX��v���邱�Ƃ̏d�v�����A���߂ċ����Ă���܂��B

�܂Ƃ�

�{�L���ł́A�����𑱂���A�p����EC�s��̍ŐV��������A�����̊�Ƃ����ʂ���u5�̕ǁv�A������SHIPS�l�̐�������܂ŁA���p�I�ɉ�����Ă��܂����B

�s�ꂪ�g�傷�����ŋ������������A��ɉ����i�ލ��A�A�p����EC�Ő��������߂��Ƃɂ͈�̋��ʓ_������܂��B����́A�u�ڋq��[���������A��l�ЂƂ�Ɋ��Y�����̌������v�Ƃ����p�����A�e�N�m���W�[�̗͂Ŏ������Ă��邱�Ƃł��B

�E�W�q�̕ǂ́A���[�U�[�̔Y�݂ɉ�����R���e���c�ŏ��z����B

�E�T�C�Y�̕ǂ́A�s������菜�����߂̃c�[���ƈ��S�ł���|���V�[�ŏ��z����B

�E�ɂƃf�[�^�̕ǂ́A�V�X�e�������A�I�����C���ƃI�t���C���̋��E���Ȃ������Ƃŏ��z����B

�����͂��ׂāA�����̃e�N�j�b�N�ł͂Ȃ��A�u�ڋq���S��`�v�Ƃ�����т����v�z�Ɋ�Â����헪�ł��B

SHIPS�l�̎��Ⴊ�����悤�ɁAEC�T�C�g�͂��͂�P�Ȃ�u���i��ꏊ�v�ł͂���܂���B���q�l���u�����h�̐��E�ςɐG��A�V���Ȕ������y���݁A�����ăX�^�b�t�̑z�����������u���f�B�A�v�ł���u�R�~���j�P�[�V�����̏�v�Ȃ̂ł��B

�����A���Ȃ������A���Ђ�EC�T�C�g�̉ۑ�ɒ��ʂ��Ă���̂Ȃ�A�܂��́u���q�l�͖{���ɖ������Ă��邾�낤���H�v�Ƃ������_�ɗ����Ԃ��Ă݂Ă��������B���̖₢�̐�ɂ����A���Ȃ���EC���Ƃ����̃X�e�[�W�ւƓ����q���g���B����Ă��܂��B

ecbeing�́A����܂Ő������̃A�p������Ƃ�EC�T�C�g�\�z���x�����Ă܂���܂����B�{�L���ł��Љ���悤�ȉۑ������A�M�Ђ̃u�����h���l���ő剻����EC�헪�ɂ�����������܂�����A���Ђ��C�y�ɂ����k���������B

�������ecbeing

���킹�ēǂ݂���

03-3486-2631

03-3486-2631- �c�Ǝ��� 9�F00�`19�F00