LINEミニアプリ×Sechstant CRM・CDPで実現する、店舗顧客の会員化とデータの可視化。

AKOMEYA TOKYOのOMOプロジェクト

AKOMEYA TOKYOのOMOプロジェクト

株式会社AKOMEYA TOKYOは、「日本の食の可能性を拡げる」という想いのもと、生産者も消費者もみんなで一緒に“おいしい”を分かち合える循環型社会の実現を目指しています。

三大都市圏を中心に展開する店舗では、全国各地で厳選したお米やごはんのお供、こだわりの調味料、和の雑貨など、食卓を彩るアイテムを豊富に取り揃えています。

2019年にメルカートでECサイト構築後、OMOプロジェクトのリリースを機に2025年にecbeingに切り替えを行いました。

・店舗とECサイトの併売利用率など、お客さまの購買経験を総合的に把握できるデータがなかった。

・累計購入金額に応じたクーポン発行システム実装で、LINEミニアプリのID取得・会員化を促進

・店舗・ECのシームレスな分析を行うための、データ収集の仕組みが完成

株式会社AKOMEYA TOKYOは、「日本の食の可能性を拡げる」という想いのもと、生産者も消費者もみんなで一緒に“おいしい”を分かち合える循環型社会の実現を目指しています。

三大都市圏を中心に展開する店舗では、全国各地で厳選したお米やごはんのお供、こだわりの調味料、和の雑貨など、食卓を彩るアイテムを豊富に取り揃えています。

2019年にメルカートでECサイト構築後、OMOプロジェクトのリリースを機に2025年にecbeingに切り替えを行いました。

AKOMEYA TOKYO公式通販サイト TOP

株式会社AKOMEYA TOKYO 基本情報

<社名>

株式会社AKOMEYA TOKYO

<創業>

2022年

<出資比率>

株式会社丸の内キャピタル 51%

株式会社サザビーリーグ 49%

<事業内容>

・食品・生活雑貨・服飾雑貨の販売および飲食業

OMOプロジェクトの立ち上げの背景

今回OMOプロジェクトの一環として、LINEミニアプリとSechstant CDP・CRMを導入いただいたとのことですが、そもそもこのプロジェクトが始まった背景を教えてください。

私たちは「AKOMEYA TOKYO」というブランドを展開しています。店舗数が少ないうちは、来店されるロイヤルカスタマーのイメージも明確でしたが、店舗が増えるにつれて、様々な嗜好を持つお客様の動きが見えにくくなってきたことに課題を感じていました。さらに成長するECとしても店舗との連携が課題となっており、どんなお客様が店舗やECサイトを利用しているのか、客観的なデータをもとに理解を深め、より精度の高い商品提案、コミュニケーションを実現したい――そんな思いから、社内でOMOプロジェクトが立ち上がりました。

プロジェクト始動にあたり、ECサイトの構築・保守を担当しているecbeingさんに「店舗・ECにおいての総合的な顧客管理・分析を可能にする仕組み」を一緒に考えてもらいました。

プロジェクトの始動時まずecbeingに相談しようと思われたのはなぜですか?

アコメヤのECサイトは、最初はメルカートで構築しました。当時、私はいなかったのですが、クロスモールや基幹システムとの連携をしっかり行っていただいたこと、そして、OMO推進前からeギフトやAmazon Pay、不正検知サービスなどさまざまな開発対応をしていただいており、信頼していたのもあって、引き続きecbeingさんにお世話になっています。

実際にOMOプロジェクトが始まった後も、週に1度の定例MTGのほか、頻度よくやりとりさせていただきました。スピーディーかつ誠実に対応いただき、ほぼ問題なくOMOツールを実装できたのは本当に助かりました。

店舗データの収集方法の検討とLINEミニアプリの採用理由

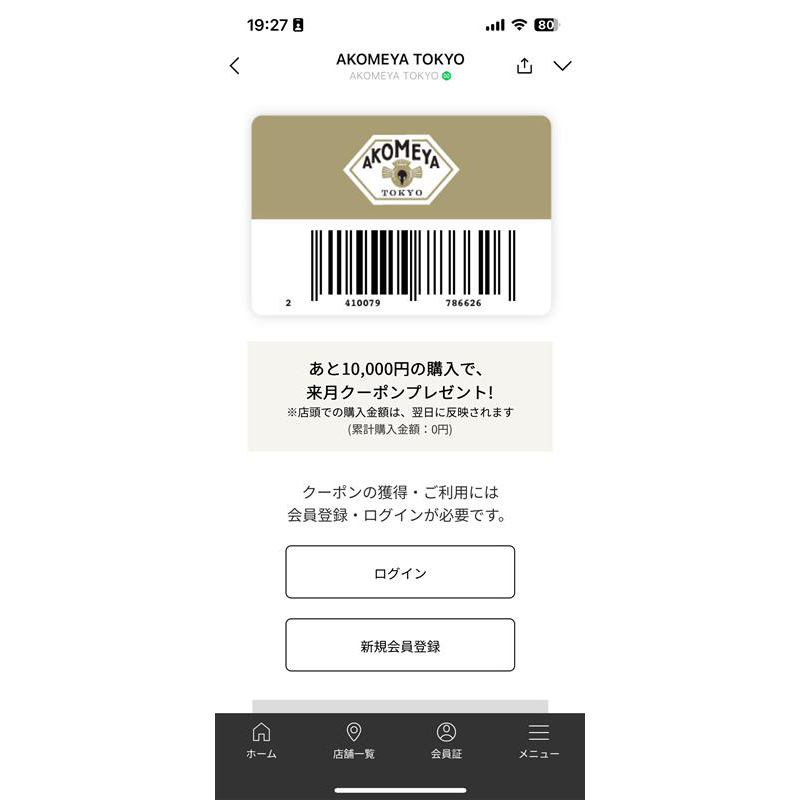

AKOMEYA TOKYO LINE会員証

店舗顧客データの収集方法について、どのような検討をされましたか?

色々検討はしたのですが、ご来店いただくお客様にいかに便宜性高く、効果的に会員になっていただけるかに尽きます。ちなみに、ネイティブアプリの開発は当社の規模に対してコスト面でも合わず、導入は難しいと判断しました。

アプリのダウンロード数をいかに伸ばすかも課題です。当社は食品・生活雑貨の販売が中心で、どうしてもレジ会計の混雑が発生します。ネイティブアプリの場合は、ダウンロードのご案内に十分な時間を割くことが難しいという点も挙げられました。

そこでLINEミニアプリの導入を選ばれたのですね。

LINEなら多くの方が既に使っているアプリなので、わざわざ新しいアプリをダウンロードする必要がありません。レジ横にLINEミニアプリの案内を設置し、お会計時にQRコードを読み取っていただくだけで仮会員登録できる点が手軽で、店舗のオペレーションにも取り入れやすかったため、LINEミニアプリを採用しました。

LINEミニアプリ導入に際しても、LINE社と直接やりとりすることなく、普段からやり取りのあるecbeingさんに開発案件を集約してお任せできる安心感も大きかったです。

LINEミニアプリでの導入にあたり工夫した点はありますか?

AKOMEYA TOKYO LINEミニアプリ特典

会員サービスの内容について、部門横断で議論を重ねました。 ポイント制度も検討しましたが、店舗を運営するエリアリーダーと話し合った結果、ポイント付与というよりお買い物ごとでメリットを感じていただくことが重要という共通認識を持つことができたので、店舗・ECでの累計購入金額に応じて次回使えるクーポンがもらえる「ロイヤリティプログラム」を始めることにしました。

購入累計金額の各ゾーンにどういったお客様の特性を見出せるか、アコメヤでは食品、雑貨と品揃えの幅が広いため、ファンでいてくださるお客様の支持理由、商品軸での分析は欠かせないと考えています。

仮会員になっただけではバーコードの発行のみで終わってしまうため、本会員登録としてメールアドレス等も入力してもらう必要がありました。そこでLINE会員証の導入を開始した4月には「本会員登録でクーポン即時プレゼント」というキャンペーンを実施し、店頭でもお客様に本会員登録まで行ってもらえるようご案内できる内容としました。

店舗スタッフへのレクチャーや店舗のオペレーションについてはいかがでしょうか?

さきほどの「ロイヤリティプログラム」のこともあり、現場の店長には1年前からLINEミニアプリ導入については共有していました。その上で、オペレーション構築チームとともに、従業員用マニュアルを作成し、各店舗から1名を参加必須として研修を実施したので、スムーズに導入できたと思います。

Sechstant CRMの導入により、クーポンの自動発行・配布を実現

LINEミニアプリとともに、今回Sechstant CRM(MAツール)を入れていただいたのはなぜですか?

OMOプロジェクトが始まったときに、要望として会員特典や誕生日クーポンを手動で発行・配布したり、シナリオメールを手動で配信したりするのは大変なので、自動化したいと伝えていました。クーポンも店舗・EC両方で使える形にしたいと。

MAツール導入にあたり、他社のツールも検討しましたが、one to oneマーケティング前提のMA機能などは、オーバースペックだと感じました。あくまでもファーストステップであり、ある程度の粒度でクラスタリング・ターゲティングができればと考えていて、Sechstant CRMはちょうどよい選択でした。

MAのためだけに顧客情報を別システムに移す手間やコストを考えると、もともと使っていたecbeingと連携できる点も魅力でした。Sechstant CRMでのクーポン発行機能もデモを見せてもらい、これならできそうだとスムーズに決まりました。

Sechstant CDPの導入で、OMO施策の分析基盤・オリジナルのダッシュボードを構築中

Sechstant CDP(BIツール)を導入いただいたのはなぜですか?

まずSechstant CRMの導入検討が先行していましたが、CRMとCDPが連携できること、今後データ収集が進んだ際の分析基盤としてBIツールが必要になると考え、一緒に導入しました。現在はSechstant CDPのサポートチームと、OMO施策のためのダッシュボードや店舗ごとの会員証提示率を可視化するためのカスタマイズを相談しています。

今後はSechstant CDPを活用し、ロイヤルカスタマーの解像度向上や、店舗・EC間の併用率、複数店舗利用率など、さまざまな分析ができるようにしていきたいです。これにより、お客様が求めるコミュニケーションや商品開発にも反映できると期待しています。

LINEミニアプリ施策開始後、想定していた以上に、会員証提示率(店舗顧客の本会員登録)が高く、反響も大きかった。

2025年4月に実運用が始まったとのことですが、効果や反響についてはいかがですか?

まだ運用開始から3カ月ですが、想定以上に多くの方が会員証を提示してくださり、以前、一部の店舗でポイントカードをやっていたときのカードの提示率や、店舗の会計状況から予測を立てていたのですが、予測値に対してドンピシャで驚きました。順調にデータが集まっているので、これからが楽しみです。

クーポン配布以外にも、会員証提示率をスタッフの目標として設定し、達成した人・店舗を評価する仕組みにしています。それもあって順調に推移していると感じます。

ReviCo(レビューツール)も元々導入頂いていたと思いますが、レビューの集まり方に変化はありましたか?

以前はEC購入者だけだったため、レビューが集まる商品に偏りがありましたが、今は店舗購入者のレビューもつき、これまでレビューがなかった商品にもレビューが集まるようになりました。レビューの集まり方としては倍以上で、ECサイトにとってレビューはかなり有効なコンテンツなのでありがたいです。

ブラックボックス化した店舗のPOSレジシステムの解読に苦労した

導入時に苦労された点について教えてください。

実際に進めてみると、社内リソースがある程度ないと難しいと感じました。通常業務と並行してOMOプロジェクトを推進するのは大変で、プロジェクトの箱は用意したものの、要件定義の精度など不安がありました。そんな中、坂田さんがAKOMEYA TOKYOにジョインしてくれたこと、システムの知見に長けた織田さんの協力をいただけたことで、今のフェーズに合った要件定義をスケジュール通りに進行できました。

私はシステムや物流を担当していますが、店舗のPOSレジシステムの仕組みを理解している人がいなかったため、解読にかなり苦労しました。POSレジシステムは汎用的に作られているため、何百もの項目があるものの、実際に使っているのはごく一部。どの項目がどう使われているか把握するため、会社にあるレジで何度も実験して確認していました。

「日本の食の可能性を拡げる」Missionの浸透

改めて、このOMOプロジェクトが目指す今後の戦略や構想をお聞かせください。

私たちAKOMEYA TOKYOは、地域の作り手とその土地の資源を生かした商品づくりを行い、和のライフスタイルとして提案することで「日本の食の可能性を拡げたい」と考えています。店舗や商品を愛用してくださるお客様を定量的に把握し、期待されるコミュニケーションやサービス、商品を提供することで、それらの活動をさらに活性化していきたいと考えています。

4月からの短期間でも、来店されるお客様の年齢層と実際に購入されるお客様の年齢層に若干のギャップもあり、新たな発見があります。これまでブランドイメージ調査を行っていましたが、リアルな顧客・購買行動データをもってロイヤルカスタマーの理解を深めていけると思いますし、あらゆる施策の精度が高まることを期待しています。

こうしたデータによる発見を、EC領域だけでなく、店舗運営、商品戦略の部署にも共有し、当プロジェクトが全社施策として浸透すれば嬉しい限りです。

最後に今回のecbeingの対応についてご感想を聞かせてください。

ecbeingさんの協力もあり、ECサイトは順調に成長しています。OMO試作以前からのサポートがあってこそだと感じています。

不正検知サービスやeギフトなど、OMO推進前から様々な開発に協力いただき、実績も豊富なので、安心してパートナーを任せられます。今回導入したSechstant CRMやCDPなど、ECシステムの拡張機能(マイクロサービス)も充実しており、手軽に実装できる点もおすすめです。

――

株式会社AKOMEYA TOKYO

・「AKOMEYA TOKYO(アコメヤトウキョウ)公式通販サイト」はこちら

株式会社ecbeing

合わせて読みたい記事

03-3486-2631

03-3486-2631- 営業時間 9:00〜19:00