OMOとは?オンラインとオフラインを融合する最新マーケティング戦略を解説

近年、ECや実店舗の垣根を越えて、より便利で快適な顧客体験を実現する「OMO(Online Merges with Offline)」が注目されています。中国をはじめとした海外の先進事例を参考に、OMOがどのような仕組みなのか、従来のO2Oやオムニチャネルと何が違うのか、初心者の方にもわかりやすく解説します。

サクッと理解!本記事の要点まとめ

OMOとは何ですか?

OMOとはネットと店舗の垣根をなくし購買意欲を掻き立てるマーケティング概念の一つです。

O2OとOMOの違いは何ですか?

ネットとネット以外を分けて考えオンラインからオフラインへとつなげ、新規顧客を動かすマーケティング概念である「O2O」と比べ、「OMO」は「ネットとネット以外」の垣根にこだわらずに、あくまでも人がモノやサービスに触れて得られる体験や経験を主軸に考えるマーケティングの一つになります。

OMOによって期待されることは何ですか?

お客様が店舗で買い物をして電子決済を使用すると、その購入の形跡データがオンラインシステムに収集されます。購入者にとってのメリットとしてはスマートフォン端末さえあれば買い物が楽にできるメリットがあります。企業側にとっては最終的にすべての情報を商品の推奨やガイドを強化する時に使用し、顧客の購買意欲を高め売上の向上に繋げます。さらにSNSが発展したことにより、得られる情報も増えそれに伴い情報の価値も高くなってきます。

OMOとは?

OMO(Online Merges with Offline)は、オンライン(ECやアプリ)とオフライン(実店舗など)の垣根をなくし、顧客起点で一貫した体験・サービスを提供するマーケティング戦略です。 従来は、ネットと実店舗を別々に運用しがちでしたが、OMOでは顧客が“オンライン・オフラインを意識せず”一貫した購買体験を得られることを目指します。

例えば、「店舗で試着した商品をスマートフォンで購入し、購入情報がIDに紐づく」「アプリで注文し店舗で受け取る」「実店舗やECで統合されたポイントが使える」といった体験です。

\おすすめの資料はこちら/

O2Oとは?

「Online to Offline(オンライン トゥ オフライン)」の略で、インターネット上のサービスや情報をきっかけに、お客様を実際の店舗などオフラインの場へ誘導する仕組みや施策のことを指します。たとえば、ウェブサイトで割引クーポンを配布し、それをお客様が実店舗で使えるようにしたり、ECサイトで店舗の場所や営業時間などの情報を掲載して来店を促したりする方法が代表的です。

このようにO2Oは、オンラインでのアプローチを通じて最終的には実店舗での購買や利用につなげることが目的となっており、「オンラインからオフラインへ」という一方向の流れが特徴です。主役はあくまで実店舗であり、オンラインはそのためのきっかけや手段として活用されます。ネットで得た情報やサービスを実際のお店で活かす、というイメージを持つと分かりやすいでしょう。

オムニチャネルとは?

ネットショップや実店舗、電話、カタログなど、オンライン・オフライン問わず、あらゆる販売経路(チャネル)をまとめて統合・活用し、お客様がどこからでも買い物できるようにする仕組みです。オムニチャネルの大きな特徴は、お店側が「どうやったらお客様とたくさんの場所で接点を持てるか」という視点で進め、販売機会を最大化することが戦略・目的だということです。

O2OとOMOの違い

オンラインとオフラインを分けて考え、新規顧客を動かすマーケティング概念である「O2O」と比べ、「OMO」はオンラインとオフラインを問わず、あくまでも人がモノやサービスに触れて得られる体験や経験を主軸に考えるマーケティングの一つになります。お客様が行う購入に関する行動をデータとして蓄積し、どのような体験をさせるのかが重要になっていきます。

・O2O:ネットと実店舗への誘導。チャネル分離が前提。

・オムニチャネル:全チャネル統合。顧客との接点・機会の最大化が目的。

・OMO:オンライン/オフラインの区別をせず、顧客体験最適化・データ統合・体験価値向上が目的。

まとめると「OMO」は「O2O」や「オムニチャネル」をさらに発展させ、効率の良いユーザー体験をお客様に与えるための新たなビジネスモデルの考え方です。

⇒オムニチャネル施策必須!「ECアプリ」導入のコツを紹介

⇒オムニチャネルの基礎知識から他チャネルとの違い、事例、導入まで徹底解説

⇒ECサイトのオムニチャネル成功事例から3つご紹介!

代表的なOMO施策

OMOを実現するためには、オンラインとオフラインを連携させたさまざまな仕組みやサービスが活用されています。ここでは、特に多くの企業で導入されている代表的な施策をご紹介します。

・モバイルオーダー・店舗受取

スマートフォンアプリやECサイトで商品を注文し、実店舗で受け取ることができるサービスです。これにより、待ち時間の短縮や利便性の向上が図れます。

・ポイント・クーポン共通化

実店舗とECサイトの両方で同じポイントやクーポンを利用できる仕組みです。どこで購入してもお得に買い物ができるようになります。

・デジタル会員証・LINEミニアプリ活用

顧客情報を一元管理し、来店時やオンラインでの利用時にもスムーズにサービスを受けられるようにします。LINEミニアプリなどを活用することで、会員登録や情報管理も簡単に行えます。

・チャットボット/デジタルサイネージ

AIを使ったチャットボットでオンライン上でも接客対応したり、店頭のデジタルサイネージでお客様を店舗やECに誘導したりするなど、幅広い顧客対応が可能になります。

・CRM/CDPによるデータ活用

実店舗とオンラインのすべての購買・行動データを統合し、分析することで、一人ひとりに合わせたサービスや商品の提案ができるようになります。

参考事例

実際にOMO・オムニチャネル・店舗連携を行っているECサイトを参考でご紹介いたします。

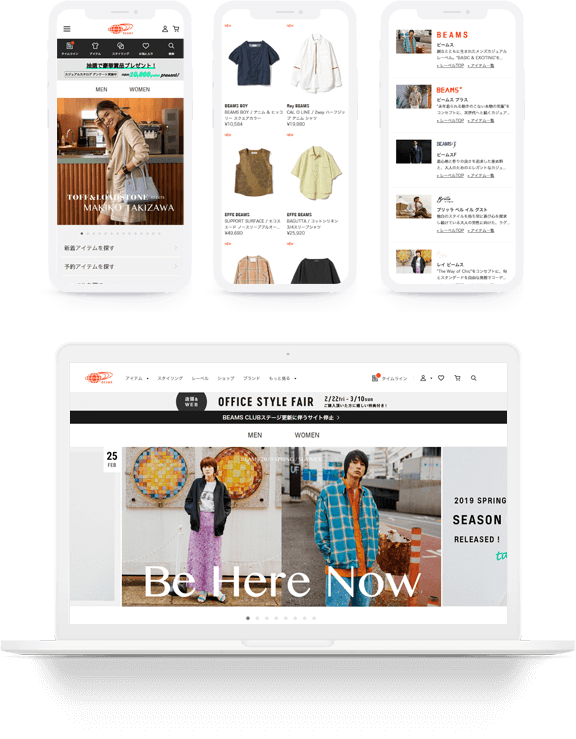

株式会社ビームス(BEAMS)

ユーザビリティーの視点やマーケティングの分断、非効率な運営面からサイトを一元化したく、また在庫管理や顧客管理の統合によるCRMを推進していくことが目的でOMO・オムニチャネル・店舗連携を進めていきました。

行ったこととしては「オフィシャルサイトとオンラインショップの統合」「店舗とオンラインショップの顧客データ一元化」「基幹システムとの商品・売上連携」「WMSとの在庫・出荷連携」「CMSとの投稿データ連携」「検索エンジン連携」があげられる。

これによりお客様へのサービスが一元化することができ業務効率的にも効果が出ております。

株式会社ゾフ(Zoff)

店舗とECの連携で基幹システムと連携し店舗の顧客データをECに紐づけられます。

これにより、お客様が自身の度数を覚えていなくても、ECにログインすると「度数」「レンズの種類」「以前、何店で買ったメガネか」がチェックすることができます。

他にも、特注レンズの注文も手動入力ではなく自動でできて、在庫情報の連携も以前よりもスムーズにできるようになり、業務効率化が図れています。

実際に中国で行われているOMO

中国では、スマートフォンの普及とともに、WeChat PayやAlipayといったモバイル決済サービスが急速に広まりました。これにより、消費者の購買行動や店舗でのサービス体験が大きく変化しています。

例えば、店舗に並んでいる商品にはQRコードが付いていて、来店したお客様は自分のスマートフォンでそのQRコードを読み取るだけで、商品の詳しい情報やレビュー、さらには限定クーポンなどを簡単に手に入れることができます。 その他に、ECサイトで商品を注文した後、近くの実店舗で素早く商品を受け取れるサービスも一般的になっています。これにより、オンラインとオフラインの垣根がなくなり、より便利な買い物体験が実現しています。

こうした仕組みもあり、中国では購入履歴や来店履歴などのデータが一人ひとりのIDに紐づけて管理されるため、その人の好みや利用状況に合わせた情報やサービスをパーソナライズして提供できるようになっています。 OMOによって消費者の体験が大幅に向上するとともに、企業側も売上アップやデータの有効活用が進んでおり、中国は世界でもOMOが最も進んでいる国の一つとなっています。

OMOによって期待されること

OMOの導入によって、お客様と企業の双方に多くのメリットが生まれます。 中国では、スマートフォンとモバイル決済の普及により、QRコードを使った商品情報の取得や、アプリで注文した商品を店舗ですぐ受け取るといった購買行動が一般的になっており、お客様は現金を使わずにスムーズに決済できるため、レジの待ち時間や手間も減り、快適に買い物ができるようになりました。 企業側にとってもメリットが大きく、オンラインとオフラインの購買データが一元化されることで、顧客一人ひとりに合わせた商品提案やサービスの提供が可能となります。 中国の大手企業であるテンセントやアリババも、こうしたデータ活用によって売上を伸ばし、顧客体験の向上に力を入れています。

このように、OMOは商品の品質や価格だけでなく、「買い物がどれだけ快適か」「どれだけ便利か」といった体験自体を重視する流れを生み出しています。 ただし、個人データの取り扱いには十分なセキュリティ対策やプライバシーへの配慮が必要です。

ECサイトによるOMO戦略ならecbiengがおすすめ

ここまでOMOの概念やOMO戦略の成功事例を解説してきました。OMOの需要は年々高まってきており、ECサイトを運営する中堅・大手企業であれば大半の企業がOMOを取り入れています。

弊社ecbeingにおいても、上記でご紹介した参考構築事例の他にもOMO戦略を念頭に置いたECサイト構築を依頼される事例が増えてきています。 OMOの成功事例を多数持つecbeingが用意したECと店舗を結ぶ予約管理システム「RESOMO」をご紹介します。

予約管理システム「RESOMO」

RESOMO(リソモ)は、予約情報とECサイトの会員情報を一元化可能な予約管理システムです。

RESOMOにはECサイトにおける予約管理に必要な機能は標準搭載されており、セミナー・展示会などのプラン予約や来店予約、店舗受け取りなどにご活用いただけます。

店舗・EC会員を共通管理可能、独自カスタマイズに対応可能であるほか、予約時点でニーズを収集し接客品質の向上させることや分析ツールと連携し複合的なCRM施策に繋げることも可能なサービスとなっています。

ecbeingではRESOMO以外にもOMO戦略を成功させるための豊富な機能を用意しています。

オンラインとオフラインを融合させECを次のステップに進めようと考えている方はぜひecbeingまでご相談ください。

まとめ

OMOは、オンラインとオフラインの垣根をなくし、顧客体験をより豊かにする新しいマーケティング戦略です。中国の先進事例のように、今後日本でもOMOの重要性はますます高まるでしょう。企業はデータ活用やサービスの一体化を進めることで、競争力の強化や顧客満足度の向上が期待できます。OMO時代に対応したECサイト構築を検討することが、これからのビジネス成長のカギとなります。

株式会社ecbeing

合わせて読みたい

03-3486-2631

03-3486-2631- 営業時間 9:00〜19:00