【EC事業者必見】メタバースとは?

ECにおける活用例や注目されている背景を解説!

ECにおける活用例や注目されている背景を解説!

本記事では、メタバースについて、言葉の定義や注目されている理由を解説するとともに、EC×メタバースの活用事例やメタバース導入の際のポイントなどを紹介しています。

近年よく耳にするメタバースという言葉。ECは関係ないと思っているという方もいらっしゃるかもしれませんが、最近ではECにおいてもメタバースの活用例が多く見られています。活用の仕方次第では、新規顧客の獲得も見込めるでしょう。そこで本記事では、メタバースが注目されている背景や、ECにおける具体的な活用例などを紹介していきます。

メタバースとは?VRとの違いは?

まず、「メタバース」という言葉の定義から確認していきましょう。

メタバースとは

「メタバース」とは、一般的にはインターネット上の仮想空間およびその空間で提供されているサービスのことを指しています。超越した、などの意味を持つ「meta(メタ)」と、宇宙や世界を意味する「universe(ユニバース)」を組み合わせた造語です。

ちなみに、このメタバースという言葉が初めて使われたのは、ニール・スティーヴンスンの『スノウ・クラッシュ』という1992年に発表されたSF小説とされています。メタバースは最近になって技術の進歩とともに脚光を浴びてきた概念ではありますが、概念自体は意外と昔から存在していました。自身のアバターを仮想空間上で動かしコミュニケーションなどを行うのが特徴で、メタバースの具体例としては、「VRChat」や「Cluster」、「Roblox」などが挙げられます。

VRとの違い

メタバースと同じ文脈でVRという言葉が使われることがまれにありますが、両者は大きく異なるものです。インターネット上に構築される仮想空間を「メタバース」と呼ぶのに対し、VRは「Virtual Reality(仮想現実)」の略称で、専用のゴーグルを装着することで仮想的な空間を360度視界に映し、あたかもそこにいるかのように感じさせる技術のことを指します。メタバースにアクセスするにあたり、用いられるのがVR機器という関係性です。なお、VR機器以外にもスマートフォンやPCなどからアクセスできるメタバースも存在しており、メタバースにアクセスするためには必ずしもVR機器が必要というわけではありません。

メタバースが注目されている理由

2021年の10月にFacebook社が社名を「Meta」に変更したことでも一躍話題となったメタバースですが、そんなメタバースが今注目されている理由は大きく4つあります。

XR技術を始めとするテクノロジーの進化

第一に挙げられるのが、メタバースに欠かせないVRを代表としたXR技術の発達です。

メタバースに関するサービスには、仮想空間上でのコミュニケーションが必須となります。実は現在のメタバースの流行以前にも一過性のブームとしてメタバースが注目されることは過去にもありました。しかし、これまでは「VR(仮想現実)」「AR(拡張現実)」「MR(複合現実)」といった物理空間と仮想空間を融合させ新たな体験を提供可能にするXRの技術が実用レベルに達していなかったことや、利用する環境が整っていなかったことなどから、広く浸透せずに廃れていってしまっていました。

現在はXR技術の発達に加え、インターネット回線の高速化も実現し、誰でも比較的気軽にメタバース空間にアクセスできるようになりました。メタバース上の人口が増えた結果、メタバースに欠かせない仮想空間上でのコミュニケーションも活発に行われるようになり、一過性のブームではない一つのコンテンツとして注目されるに至っています。

コロナ禍を経験したことによるコミュニケーションの変化

第二に挙げられるのが、コロナ禍の影響です。新型コロナウイルスの感染拡大により、外出の自粛を余儀なくされ、一時期は仕事もプライベートも家にいる時間が長くなりました。その影響で、家にいながら人と交流したり、さまざまな体験をしたりできるメタバースの価値も高まりました。最近では、仕事をする際、社員同士が交流するためにメタバースを活用する企業もあるほどです。

メタバースに対する認識の変化

第三に、メタバースに対する認識の変化が挙げられます。これまでメタバースは、一部のコアな人たちが利用する技術・サービスであるという認識が一般的でした。そのため、メタバースへの新規参入に二の足を踏む人も多く、ゲームやエンターテイメントなどの限定的な利用に限られていました。しかし、最近では大手企業がメタバースに投資し、教育やショッピング、業務ツールなど多様な用途での活用が進んできています。その結果、一般の人々の間でもメタバースに対する認識が変化し、特に若年層を中心に、新しいコミュニケーションツールやライフスタイルの一部として受け入れられつつあります。

また、NFT(非代替トークン)や仮想通貨といったブロックチェーン技術の発展により、ユーザーが仮想上のものに実際の価値を感じていることもメタバースに対する認識の変化を後押しし、新たな参入者を引き寄せるきっかけとなっています。

新たなビジネスチャンス

第四に挙げられるのは、メタバースが新たなビジネスチャンスであると捉えている人が多いという点です。

例えば、不動産業界では、メタバース上でのバーチャル不動産の販売や開発が行われています。ユーザーは実際の土地を購入することなく、仮想世界内で土地を所有し、商業施設を建設したり、イベントスペースとして貸し出したりすることができます。このような取引は、デジタルアセットとしての価値を持ち、実際に利益を生み出すことが可能です。

小売業界においても、多くのブランドがメタバースを活用しています。たとえば、ファッションブランドがバーチャルストアを開設し、ユーザーはアバターを通じて衣服を試着し、購入することができます。これらの商品はデジタル版でありながら、限定品としてリリースされることで、独自の価値を持ち、現実世界の商品と同様に取引されています。

エンターテイメント分野では、メタバース内でのコンサートやイベントが人気を博しています。アーティストはバーチャルステージでパフォーマンスを行い、世界中のファンがアバターを介して参加できます。これにより、新たな収益モデルが生まれ、チケット販売やグッズのバーチャル版の販売が可能になっています。

教育分野では、メタバースを利用した仮想教室が実現しており、世界中の学生がリアルタイムでインタラクティブな学習体験を享受できるようになっています。こうした環境では、教育コンテンツの提供者が新しい市場を開拓し、教材のデジタル化やオンラインチュートリアルの提供を通じてビジネスを展開しています。

これらの例からもわかるように、メタバースは多岐にわたる産業において、従来のビジネスモデルを刷新し、新たな収益源を生み出すプラットフォームとして機能しています。ユーザーの没入感とエンゲージメントを高めるメタバースの特性は、ビジネスの可能性を大きく広げる要素となり、今後もさまざまな業界で活用されていくことが予想されます。

EC事業者がメタバースを導入する4つのメリット

このように注目を集めているメタバースですが、メタバースの導入はEC事業者にも大きなメリットがあります。ここからはEC事業者がメタバースを導入する主なメリットを4つ紹介します。

新規顧客の開拓につながる

まず挙げられるのが、新規顧客の開拓です。先述の通り、メタバースは新たなビジネスチャンスとして捉えられています。メタバースにアクセスする層は特に若年層が多く、これまでそういった世代の人にアプローチできていなかった企業からすれば、大きなチャンスとなるでしょう。普段は自社の商品を手に取らないような人でも、メタバースで目にしたことによって興味を持ってもらえるという可能性もあります。

顧客に新たな体験を提供できる

メタバース空間ならではの体験を顧客に提供できる点もメタバースの大きなメリットといえるでしょう。商品の3Dモデルを作成してメタバース空間で見てもらったり、自社のブランドコンセプトに合った空間を作って商品に興味を持ってもらったりなど、メタバースならではのアプローチによってこれまで興味を持ってもらえなかった人に対してもアプローチができます。

実店舗に出店するよりもコストを抑えられる

メタバース空間に出店するだけなら、ECと同様に実店舗を構える必要がありません。実店舗を借りる際にかかるテナント料や光熱費などのコストがかからないという点もメタバースの大きなメリットです。それでいて実店舗のように空間を自社ブランドに合わせてデザインすることも可能なため、実店舗をオープンさせるよりも低コストで事業の拡大ができます。

高いコンバージョン率が期待できる

メタバース空間ならアバターを介して接客ができるため、実店舗のように消費者とコミュニケーションを取ることも可能です。これによって消費者の疑問や不安に都度応えることができるため、一般的なECよりも購入につながりやすいと考えられています。実際、メタバース空間で物産展を行ったところ、CVS率が30%ほどだったという結果も報告されているほどです。消費者の疑問をその場で疑問を解消できることから、顧客満足度の向上にもつながりうるでしょう。

EC事業者がメタバースに参入する方法

では、実際に自社でメタバースのビジネスを展開するためには、どのような方法があるのでしょうか。主な方法としては、メタバースECモールへの出店と自社独自のメタバース空間の構築という2つの方法が挙げられます。

メタバースECモールへの出店

メタバースECモールに出店する方法の最大のメリットは、誰でも気軽にメタバース空間で商品を販売できる点です。また、モール自体の認知度や集客が期待できるため、一からサービスを作る場合に比べて初期段階から人を集めやすいのも魅力です。スモールスタートで始めたいという企業に適した出店方法といえるでしょう。ただし、出店条件や手数料などはモールによって大きく異なるため、比較するようにしましょう。

自社独自のメタバースの構築

一方で、完全に一から自社独自のメタバース空間を構築するという選択肢もあります。一からデザインを決め、構築していく必要があるため、ECモールへの出店よりもコストがかかるものの、独自のデザインで特別な空間を演出できるのは大きな強みになるでしょう。ある程度コストをかけてでもメタバースのビジネスに本気で取り組みたいという企業に向いている方法です。

メタバースの具体的な活用例

ここからは、さまざまな分野で利用されるメタバースの具体的な活用事例をご紹介します。

【エンターテイメント】渋谷5Gエンターテイメントプロジェクト

「渋谷5Gエンターテイメントプロジェクト」とは、KDDIなどが中心となって提供している渋谷区公認の仮想空間プラットフォームです。ユーザーは『Cluster』というアプリを通してバーチャル渋谷にアクセスし、仮想空間上に再現された渋谷の街並みを楽しむことができます。バーチャル渋谷内では定期的にライブやスポーツ観戦などのイベントが開催されており、忠実に再現された渋谷の街を歩きながらさまざまな体験をすることが可能です。

ハロウィンやクリスマスなどに開催されるイベントでは、渋谷の街がイルミネーションに彩られ、有名アーティストのライブや映画とのコラボで毎回多くの人を集めています。また、自分の姿を撮影した画像をもとにアバターを作成し、そのアバターでバーチャル渋谷を移動できる点も特徴的です。

参照:バーチャル渋谷

【教育】東京大学 メタバース工学部

東京大学のメタバース工学部は、すべての人々が最新の情報や工学の実践的スキルを獲得して夢を実現できる社会の実現を目指し、2022年に設立されたデジタル技術を駆使した工学分野における教育の場です。

工学や情報の魅力を早期に伝えるため、中高生を主な対象とする「ジュニア工学教育プログラム」と社会人や学生の学び直しやリスキリングを支援することを目的とする「リスキリング工学教育プログラム」の2つの講座を実施しており、ジュニア工学教育プログラムは誰でも無料で受講することが可能となっています。

参考:東京大学 メタバース工学部

EC×メタバースの活用事例

続いて、EC×メタバースの活用事例を4つご紹介します。

【百貨店】REV WORLDS(伊勢丹)

「REV WORLDS」は、三越伊勢丹が運営するスマートフォン向けの仮想空間プラットフォームです。伊勢丹新宿店およびその周辺の新宿の街並みが仮想空間内に再現されており、ユーザーは歩き回ってショッピングを楽しむことができます。実際の伊勢丹新宿店と同様に、ファッションや化粧品ブランドが多数出店しており、地下にはデパ地下も再現されています。気になる商品があれば、アプリ上からオンラインストアに接続して実際の商品を購入することができます。

また、チャットの機能も用意されているため、アプリ内で友人と待ち合わせをすれば、実際のショッピングのように会話を楽しみながらさまざまな店舗を回ることも可能です。他にも、実際に店頭で働くスタイリストがアバターを使って接客するなど、自宅にいながらリアルなショッピングを楽しめるうえ、定期的にコラボイベントも開催。バーチャルならではの体験も可能なサービスとなっています。

【アパレル】BEAMS

BEAMSは、VRChat上で開催されている業界最大規模のイベント「バーチャルマーケット」に何度も出展しています。バーチャルマーケットは、メタバース空間内で開催される世界最大規模のVRイベントです。会場内には多くの企業が出展し、さまざまな3Dアイテムやリアルの商品を購入することができます。

BEAMSはバーチャルマーケットの出展時に実店舗をメタバース空間内に再現。店内を歩いて回れるほか、スタッフが操作しているアバターから接客を受けることができるサービスを展開していました。また、アバター用の服などのデジタルコンテンツも販売し、人気を集めました。

同社はさらに、2024年5月末にVRChat内に常設のワールド「TOKYO MOOD by BEAMS」をオープン。夜の東京をテーマにして構築されたワールド内には、BEAMSの店舗があるほか、居酒屋やミュージックバーなども用意されており、落ち着いた雰囲気の中会話を楽しむことができます。

参考:世界最大のVRイベント『バーチャルマーケット2023 Winter』に 7度目となるBEAMSメタバース店が出現!

【化粧品】資生堂

資生堂子会社のイプサは、ANAの提供するメタバースプラットフォーム「ANA GranWhale」内に出店しています。ANA GranWhaleは、スマートフォンでバーチャル旅行を楽しめるアプリです。世界各地の観光名所をバーチャルで旅行できる「V-TRIP」と、さまざまなコンセプトの店が並ぶショッピングモールで買い物を楽しめる「Skyモール」という2つのサービスで構成されています。

イプサがANA GranWhale内に展開する「IPSA Play Lab.」というストアでは、スタッフがオリジナルのアバターで出迎え、アバター用のアイテムなどを販売しています。また、独自の肌測定サービスを提供しており、肌タイプに合わせておすすめの商品や肌のお手入れの方法などを教えてくれるサービスを展開。公式ECサイトに遷移する導線もあるため、そのまま商品を購入することも可能となっています。

参考:イプサ初の仮想空間店舗で新しいショッピング体験。ANA NEO社が展開する「ANA GranWhale」に出店。

【文具・家具】コクヨ

文房具のメーカーとして知られるコクヨは、凸版印刷が提供しているメタバースプラットフォーム「メタパ」上にメタバースショップをオープンしています。

メタパは、PCやスマホ、タブレットなどからアクセスできるメタバースプラットフォームで、メタバース空間での店舗の構築からECサイトとの連携までをワンストップで実現できる点が強みのサービスです。コクヨのほかにも、ソフトバンクや住友不動産などの有名企業が出店しています。

メタパ内のコクヨのショップでは、デスクや椅子などの3Dモデルが展示されており、商品を360度から眺めることができます。また、「ANOTHER STORE」という、実店舗と仮想空間を組み合わせた店舗も展開。AR技術を活用することで、実際に店舗内を歩き回りながらタブレットを持ってAR上のバーチャル店舗を見て回れるという体験を提供しています。

参考:「KOKUYOショップ」をメタバース上にオープン

メタバースを導入する際の3つのポイント

ここまで紹介してきた通り、近年ではEC事業にメタバースを活用している企業も少なくありません。ここからは、メタバースを導入する際に押さえておきたい3つのポイントを紹介します。

メタバースならではの体験をできるように意識する

メタバースで単に自社の商品を販売するだけでは、顧客に満足してもらえる可能性は高くありません。自社の商品の3Dモデルを作成して公開したり、ブランドの雰囲気に合わせた特別な空間をメタバース上に作成したりなどして顧客にメタバースならではの体験をしてもらえるような工夫が必要となってきます。メタバース空間という強みを活かし、自社の強みや魅力をどのように伝えることができるのかを考えるようにしましょう。

メタバース活用の目的やターゲット層を明確にする

メタバース導入は新規顧客の開拓などのメリットがありますが、考えなしにメタバース事業を始めるのは危険です。どういった層をターゲットにするのか、また商品の販売を目的にするのか、単に認知度のアップを目的とするのか、など戦略を明確にしておく必要があります。メタバースを始めるにあたってもコストが少なからずかかるため、初期計画をおろそかにしてしまうと簡単に赤字になってしまうでしょう。メタバースを使って具体的に何を目指すのか、数値目標などを設定しておくことが重要です。

自社ブランドの個性を前面に押し出す

メタバース空間の強みは、ブランドのコンセプトに合わせた世界観の空間を構築することができる点にあります。ECサイトもサイトのデザインに統一感を持たせることでコンセプトを伝えることはできますが、メタバース空間では360度目に見えるものすべてをデザインできるのです。メタバース空間内をブランドのコンセプトが伝わるようにうまくデザインできれば、新たなファンを作ることもできるでしょう。ブランドの個性を意識した空間づくりをしましょう。

メタバースの今後の課題

まだ認知度・利用率ともに低い水準にあるメタバースが今後普及するためにはいくつかの課題を解決しなければなりません。

ハードウェアの普及

メタバースの体験の鍵は、VR/ARヘッドセットやその他のハードウェアにあります。

PCやスマホで体験できるメタバースも存在しますが、やはり本格的なメタバースを体験するためには専門的なハードウェアの利用は欠かせません。しかし、現在これらのハードウェアは高価であり、手軽に購入できるものではありません。メタバースを普及させるためには、専門的なハードウェアを安価に入手可能にすることで、誰でも手軽にメタバースにアクセス可能にする必要があります。

ただ、VR機器が徐々に普及し始めているのも事実です。MM総研が公表しているデータによれば、2022年度のVRゴーグルの国内販売台数は前年比26.3%増の48万台にのぼるとのことです。さらに販売台数は今後も増加を続け、2027年度には約4倍となる185万台程度になると予測しています。

参照元:2022年度のVRゴーグル販売台数は48万台、2027年度は185万台と予測 | 株式会社MM総研

魅力的なコンテンツの提供

メタバースに限った話ではありませんが、ユーザーに継続的に利用してもらうためには、魅力的なコンテンツを提供し続けることが重要です。しかし、メタバースが比較的新しい技術ということもあり、メタバース上にコンテンツを作成する技術はまだ広く普及していません。クリエーターが質の高いコンテンツを簡単に作成し、共有できる環境を整備することが求められます。

ユーザーインターフェースの改善

メタバースは仮想空間の中をまるで現実のように楽しむことを期待できるものですが、ナビゲーションやインタラクションはまだ発展途上であり、不便に感じることも少なくありません。メタバース内でもサービスが変わると操作方法も変わり、操作方法を覚えるために時間がかかってしまうこともあります。誰でもすぐに利用を開始できるような直感的でユーザーフレンドリーなインターフェースの開発は、一般の人々がメタバースを簡単に利用できるようにするための鍵となります。

メタバースの将来性

まだまだ課題も少なくないメタバース市場ですが、それでも今後さらに市場規模は拡大していくものと考えられています。最後に、メタバースの将来性について解説していきます。

メタバースの市場規模

メタバース市場は今後、劇的に成長すると見込まれています。

総務省がまとめている令和5年版 情報通信白書では世界のメタバース市場は、2022年には655.1億ドルだったものが、2030年には9,365.7億ドルまで拡大すると予測されています。

この成長予測の背景には将来的なユーザー数の増加、技術革新、企業の投資拡大などがあります。

メタバースの認知度・利用率

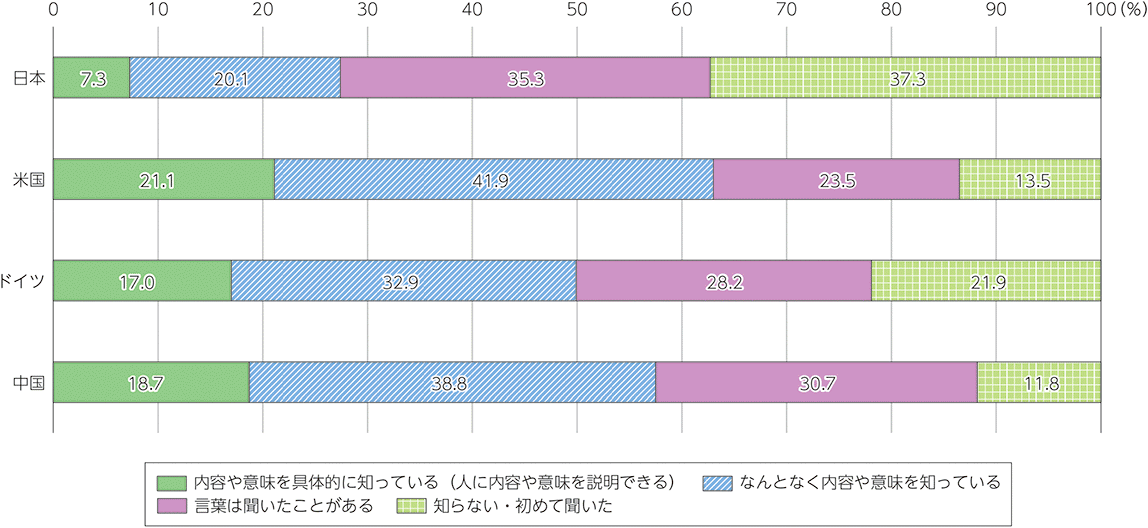

メタバースを詳しく知っている人の割合は、日本の7.3%に対し、米国では21.1%、ドイツでは17.0%、中国では18.7%となっています。

参考:令和5年版 情報通信白書 メタバースの認知度(各国比較)

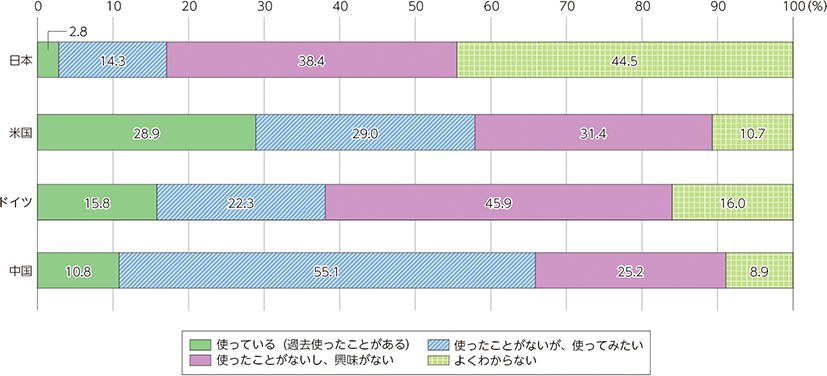

また、実際にメタバースを利用したことがある人の割合は日本では2.8%と、米国の28.9%、ドイツの15.8%、中国の10.8%と比べかなりの少なさとなっています。

参考:令和5年版 情報通信白書 メタバースの利用経験(各国比較)

これらのデータはメタバースがまだ初期段階であることを示しており、市場の成熟度を考慮すると大きな成長余地とポテンシャルがあることが読み取れます。

まとめ

ここまで、メタバースの概要や注目されている背景、ECにおける活用事例などについて解説してきました。メタバースの市場規模は今後さらに拡大していくと見られており、企業にとっては大きなビジネスチャンスとなりえます。

一方で、ただ流行しているからという理由でメタバース内に販路を拡大しても、簡単には顧客を獲得できません。メタバースの特性を正しく理解したうえで、メタバースのユーザーの需要を予測したマーケティングが求められています。これらのことを踏まえたうえで、自社製品・サービスの新たな販売手法としてメタバースの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

株式会社ecbeing

合わせて読みたい

03-3486-2631

03-3486-2631- 営業時間 9:00〜19:00